#8 – Janvier / January 2026

De l’esthétique de l’art minimal & conceptuel

à l’éthique d’un art socialisé

Interview de Ghislain Mollet Viéville

par Pierre-Alexandre Mateos

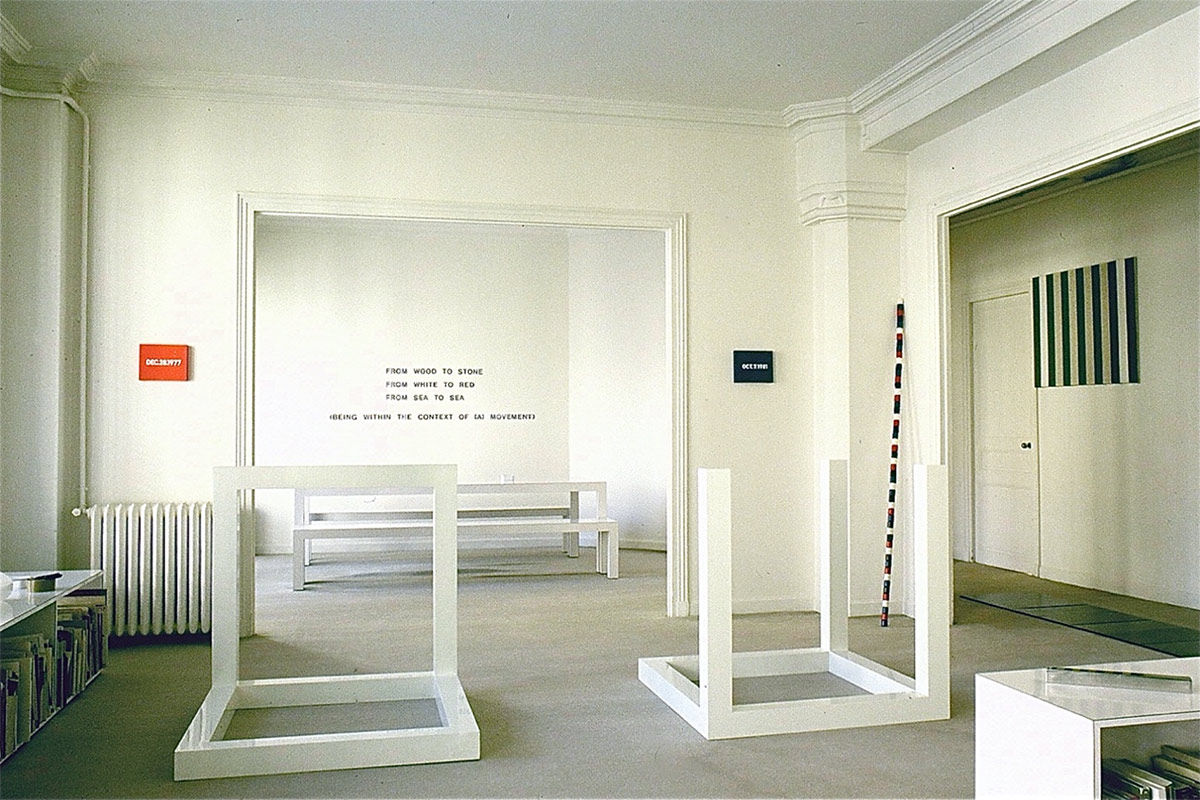

Appartement de Ghislain Mollet-Viéville au 26 rue Beaubourg 75003 Paris. De gauche à droite :

On Kawara, Lawrence Weiner, Sol LeWitt, André Cadere, Carl Andre, Daniel Buren, Walter de Maria.

Pierre-Alexandre Mateos— Vous vous définissez comme agent d’art plutôt que comme agent d’artistes. Qu’est-ce que cela signifie ?

Ghislain Mollet-Viéville— J’ai créé le terme d’agent d’art qui n’existait pas dans le langage courant, il relève d’une profession libérale. Contrairement aux agents d’artistes qui représentent chacun d’eux à titre personnel, je voulais globalement assurer la promotion d’un état d’esprit de l’art en rupture avec ce que l’on en attend généralement et avec le but de me positionner au centre de l’art et de son agencement.

Mon statut comprend le collectionneur que je continue à être même si je n’achète plus d’objets d’art depuis très longtemps (il ne s’agit que d’œuvres immatérielles). Je suis également critique d’art et commissaire d’expositions en organisant des présentations d’œuvres qui consistent à faire vivre des situations propres à l’art sans tableaux ni sculptures. Enfin, je suis expert honoraire auprès des tribunaux avec pour spécialité l’analyse des certificats, contrats et protocoles associés à la pratique de l’art minimal & conceptuel.

PAM — Vous avez commencé par collectionner Roland Topor, à rebours des artistes de l’art minimal et conceptuel de votre collection ultérieure. Qu’est-ce qui vous attirait chez cet auteur néo-surréaliste à l’humour noir, parfois morbide ?

GMV — J’étais étudiant à l’époque et j’appréciais beaucoup son sarcasme décapant et cynique qui soulignait avec une certaine cruauté et amertume l’absurdité de la morale bien pensante. Le dessin que je lui ai acheté représentait un gros bonhomme en train de déféquer. J’aimais cette provocation. Et puis ce n’était pas cher. Je me suis également offert un dessin de Jean-Michel Folon pour des raisons totalement opposées. Je rêvais devant l’expression égarée de ses personnages qui étaient comme en apesanteur. Parois dans de vastes paysages dénudés ou au contraire dans des espaces urbains oppressants et énigmatiques. Ces deux œuvres ne présageaient en rien ce que j’allais rechercher plus tard dans le domaine de l’art.

PAM — Comment s’est passée votre rencontre avec Yvon Lambert et Daniel Templon, deux galeristes parisiens pionniers et représentants de l’art minimal et conceptuel en France ?

GMV — À la fin des années soixante, c’étaient les deux seules galeries parisiennes qui présentaient des œuvres de l’art minimal & conceptuel. Daniel Templon était installé au sous-sol d’une galerie d’antiquités que l’on était obligé de traverser pour accéder à son petit espace au sous-sol. Yvon Lambert aussi avait une petite galerie rue de l’Échaudé. C’est autour de ces années que j’ai acheté les œuvres de Carl Andre, Donald Judd, Sol LeWitt, Daniel Buren, Bernar Venet, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Victor Burgin, Art & Language etc…

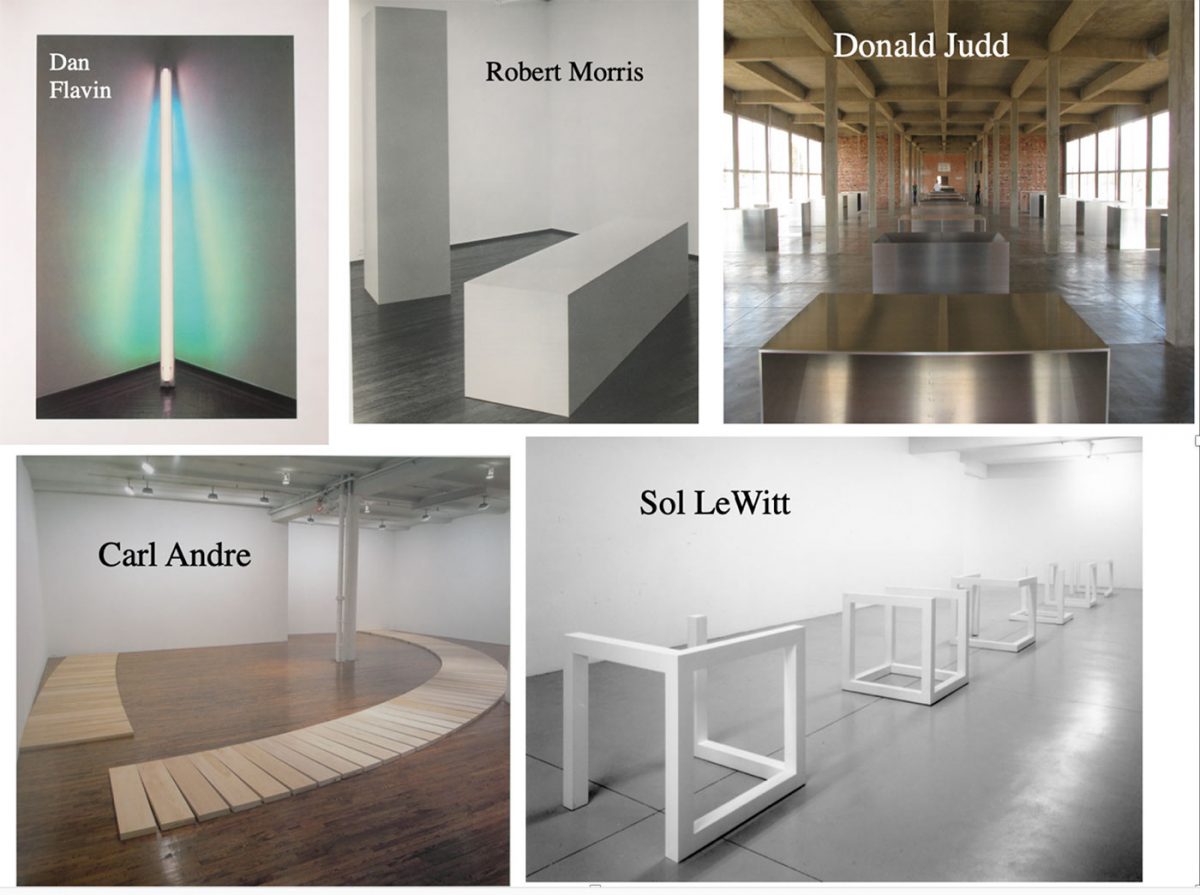

PAM — Comment le minimalisme américain, à travers Dan Flavin, Carl Andre, Donald Judd, et Fred Sandback, transforme-t-il la notion d’objet en un dispositif perceptif où l’œuvre n’existe qu’à travers la relation du spectateur à l’espace ?

GMV — Il faut commencer par préciser que l’art minimal, met en œuvre la célèbre formule « less is more » (moins c’est plus), de l’architecte Mies van der Rohe. Cependant, ce n’est pas un art de la réduction qui déboucherait sur des petites œuvres simplistes. C’est un art qui propose plutôt des formes géométriques anti-illusionnistes et débarrassées de toute aura pour mieux se concentrer sur l’analyse de ce que peut être une sculpture constituée de ses seuls éléments essentiels. Toute expression émotionnelle ou sensible en est donc exclue pour mieux se concentrer sur sa propre réalité.

Fred Sandback, “Sans titre”

Fred Sandback, “Sans titre”

Dan Flavin, installation chez le collectionneur Panza di Biumo, 1980

Robert Morris, Column, 1961 (2,40 x 0,60 x 0,60m)

Robert Morris, Card File, 1962

PAM — En quoi la notion de structures primaires formulée par Robert Morris a-t-elle redéfini le statut de la sculpture dans les années 1960, la faisant passer de la composition à la perception, de l’objet à l’expérience corporelle du spectateur ? Peut-on encore considérer Morris comme le véritable architecte théorique du minimalisme, plutôt que comme l’un de ses simples acteurs ?

GMV — Dans les premiers catalogues présentant l’art minimal (appelé aussi : Structures primaires, Cool Art, Art du réel, Art sériel), les historiens et critiques d’art ont reconnu en Robert Morris le premier théoricien et artiste à avoir créé des œuvres rentrant dans ce mouvement mais cela ne l’a véritablement concerné que quelques années.

C’est au Living Theatre de New York en 1961, que « Column » a ainsi été présentée par Robert Morris. L’artiste la manipulait grâce à un fil invisible de façon à la montrer pendant trois minutes et demi, debout ; puis pendant trois minutes et demi, couchée. Le rideau se refermait ensuite immédiatement. C’était une façon pour lui d’insister sur le fait que la structure/sculpture est avant tout un objet réel, vu dans un espace réel et pendant un temps réel. Ici, ce sont les rapports de la structure à l’espace et à son spectateur qui deviennent des « termes esthétiques majeurs ». Avec « Column » nous sommes en présence d’une forme géométrique « sans qualité » qui invite à se concentrer sur une problématique purement plastique associée à la notion d’espace et de temporalité.

PAM — Si le minimalisme privilégie neutralité, sérénité, dépersonnalisation du geste, le chef-d’œuvre, au contraire, suppose hiérarchie, singularité, permanence. Y a-t-il des chefs-d’œuvre en art minimal ?

GMV — Les chefs-d’œuvre impliquent une perfection formelle qui est souvent couplée à une imagination admirable pour exprimer une beauté exceptionnelle affiliée à une virtuosité artistique à laquelle vient se greffer la maitrise des techniques. C’est tout le contraire qui nous est proposé avec les structures géométriques réalisées à l’usine de l’art minimal, elles ne peuvent pas correspondre à l’idée que nous nous faisons du chef-d’œuvre. Il y a des œuvres majeures dans l’art minimal mais elles ne peuvent pas correspondre à la définition du mot chef-d’œuvre.

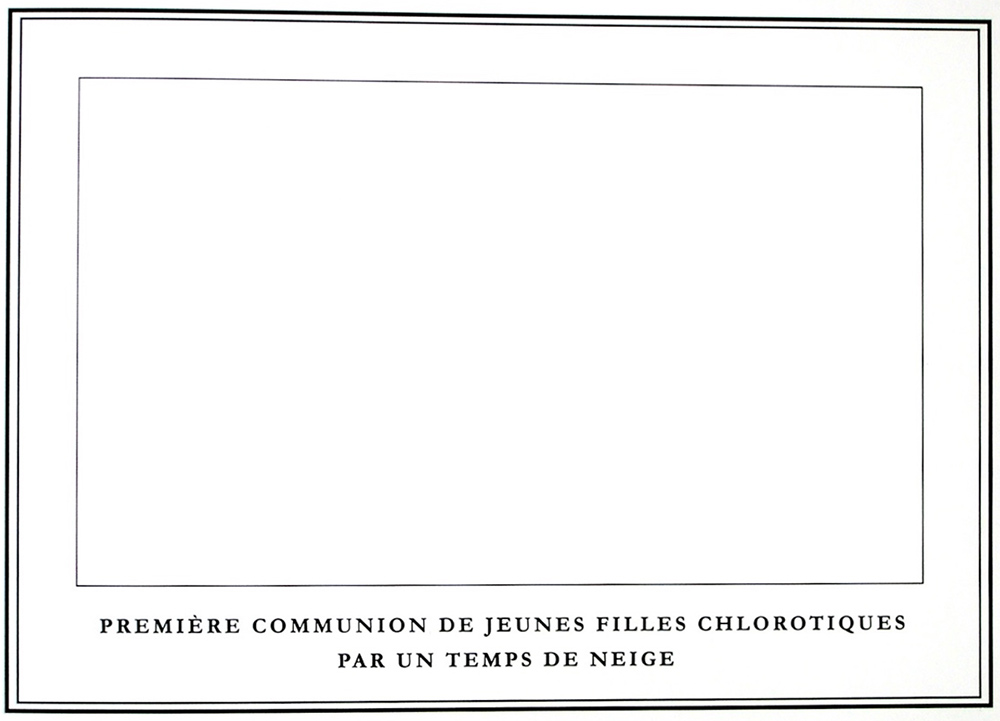

PAM —Peut-on considérer que les premiers monochromes, bien avant Malévitch, furent en réalité conçus dans le contexte des Arts incohérents à la fin du XIXᵉ siècle, notamment avec les œuvres d’Alphonse Allais, et qu’ils participaient déjà, sous une forme parodique et poétique, d’une réflexion sur la dématérialisation de l’image et la saturation du regard ?

Alphonse Allais, image de l’œuvre présentée à l’exposition des arts incohérents en 1883

Alphonse Allais, image de l’œuvre présentée à l’exposition des arts incohérents en 1883

GMV — À l’origine de l’œuvre « Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige », son auteur Alphonse Allais écrivait que son désir n’était pas d’agir comme les peintres consacrés : « des artisans qui ont besoin de mille couleurs différentes pour exprimer leurs pénibles conceptions ». Non ! le peintre en qui il s’idéalisait, c’était l’artiste génial qui se contenterait d’une seule couleur : l’artiste, monochroïdal. *

[* Extrait d’un opuscule imprimé en petit nombre d’exemplaires en 1897 pour Paul Ollendorff : Album primo-avrilesque.]

De mon point de vue, cette œuvre d’Alphonse Allais n’est cependant pas un monochrome car c’est une surface blanche qui en réalité représente des jeunes filles chlorotiques par un temps de neige etc… Or le monochrome qui a pour véritable origine le Quadrangle (Carré noir sur fond blanc) de Malévitch, est une œuvre qui place en symbiose la peinture, la forme et l’espace du tableau.

Le Quadrangle comme les monochromes qui viennent à sa suite, est une simple forme géométrique bien réelle avec laquelle l’art accède à une simplicité dont le but était de présenter une œuvre ne renvoyant qu’à elle-même, c’est-à-dire ne représentant que de la peinture et ne faisant aucune référence à une autre réalité qui serait un paysage, une nature morte ou un portrait…

« Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige » est plutôt à l’origine de l’art conceptuel car c’est une œuvre qui ne vaut que par son titre. On l’enlève, il n’y a plus d’œuvre. De plus elle n’a pas été conservée par son auteur, ce qui n’a pas empêché François Mathey de la reconstituer lui-même en 1973 pour son exposition « Équivoques – peintures françaises du XIXème siècle » au Musée des Arts Décoratifs. C’était une simple feuille de papier bristol blanc tenu par quatre punaises. Et c’est le cartel qui indiquait le nom de l’artiste : Alphonse Allais et le titre.

PAM — Vous commencez également une collection d’art conceptuel, avec des œuvres de Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Robert Barry etc… présentées à la galerie Templon ou chez Yvon Lambert — trois figures qui, chacune à leur manière, ont déplacé l’œuvre vers le langage, l’idée ou l’invisible. Comment expliquez-vous cet intérêt récent pour l’art conceptuel, et comment percevez-vous la continuité entre le minimalisme — centré sur la forme et la perception — et l’art conceptuel, fondé sur la pensée et la proposition ?

GMV — Je pense que l’intérêt pour l’art conceptuel et ses dérivés vient d’une réaction face à un art qui se joue trop souvent des fashion victims en plaçant le kitsch, le simulacre, la transgression, le clonage, le fiasco, l’imposture, voire le spectaculaire, au sommet de la contre-culture. Actuellement, la question qui se pose est : quand, comment, pourquoi et où y a-t-il de l’art aujourd’hui ? Certains artistes s’opposent ainsi à notre monde surchargé d’objets et mettent en pratique la citation d’Antoine de Saint-Exupéry : « La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer ». Et à ce sujet j’aimerais rappeler la devise de l’artiste Bernard Brunon : « Moins il y a à voir, plus il y a à penser ».

On a trop souvent confondu l’art conceptuel avec une activité astucieuse se développant autour d’envoi de messages elliptiques pour ne pas insister sur le caractère analytique de cet art : Valéry disait que le seul réel dans l’art c’est l’art et Ad Reinhardt affirmait que l’art est art-en-tant-qu’art… Appliqué à la peinture cela prit le nom de formalisme, à savoir que le tableau ne doit parler que du tableau et bien que les premiers textes de l’art conceptuel se soient opposés à ce formalisme en peinture pour mieux privilégier le concept par rapport aux préoccupations sur la forme et la composition du tableau, on ne peut cependant nier que cette loi, énoncée par Clément Greenberg, correspondait bien à une autodéfinition de l’œuvre d’art, ce qui par essence sera la règle des artistes conceptuels : pour eux aussi l’art ne doit être qu’une exploration de lui-même à partir de réflexions qui interrogent la nature de l’art lui-même.

Card File (fichier se décrivant lui-même lors de la lecture de ses fiches) de Robert Morris est considéré comme la première œuvre réunissant la plupart des caractéristiques de l’art conceptuel : usage du langage, tautologie, réflexivité, actualisation dans le temps.

Parallèlement et très radicalement, René Denizot avait fait le constat suivant dans son texte « la limite du concept » (Opus international avril 70) : « L’art conceptuel présentant l’art sous la forme du concept est le thème par excellence de l’art puisqu’en portant l’art au concept, il le fait advenir à la forme qu’il est, dans la forme qu’il a ». En vertu de cette forme, les artistes conceptuels prennent alors une distance à l’égard de l’objet dans l’œuvre d’art ; cela aboutit à une activité artistique où l’utilisation du langage et de ses dérivés : (énoncés poétiques ou performatifs, mots abstraits qui procèdent par allusion, dates d’un vécu ordinaire, etc…) finit par être la condition nécessaire et souvent suffisante, à l’existence d’une œuvre.

D’autre part, l’œuvre d’art minimal s’est souvent attachée à mettre en scène ses structures afin de s’annexer son espace architectural. On peut considérer que l’art conceptuel a élargi cette façon de procéder en portant notre regard sur l’environnement social, idéologique, voire sur le contexte psychologique et philosophique de l’œuvre.

Robert Barry, « Sound Piece », 1976

(des mots sont diffusés par haut-parleur à intervalles réguliers dans l’espace).

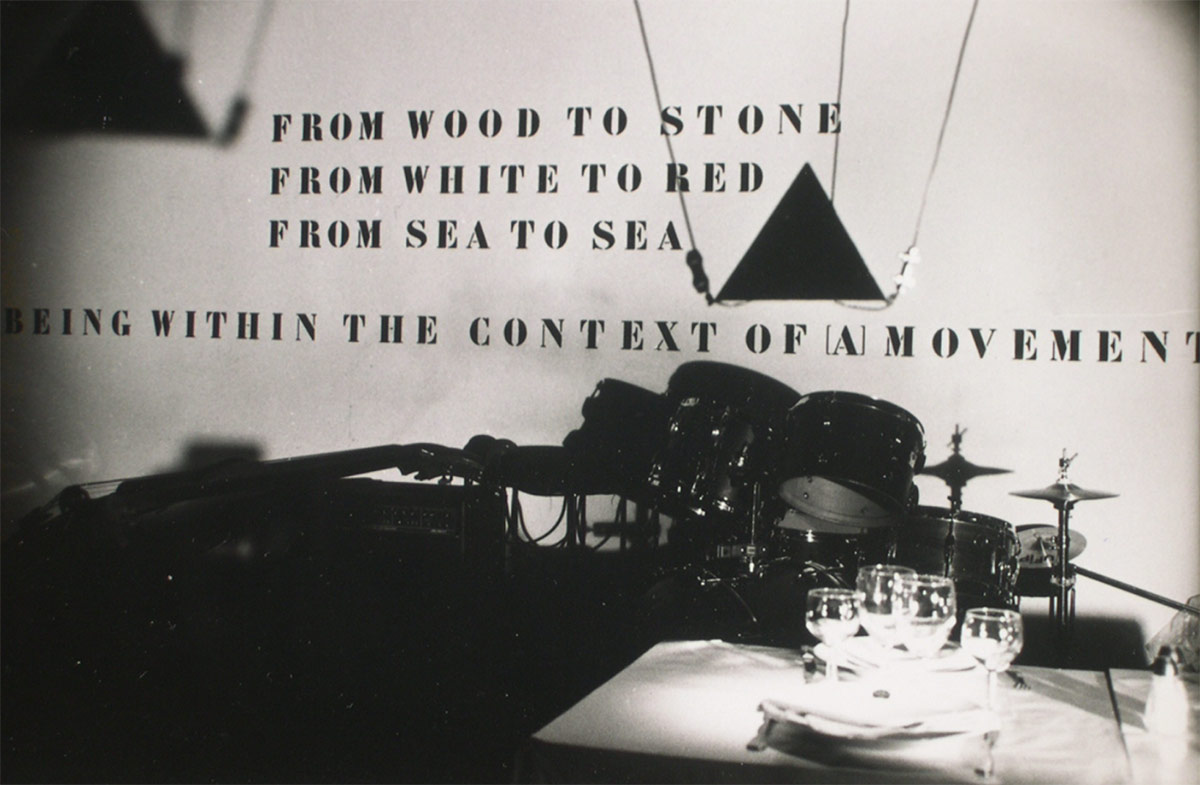

Lawrence Weiner 3 œuvres de 1974 au château de Beaumanoir (version française)

Lawrence Weiner, Statement :

BROKEN OFF (EN MORCEAUX)

(œuvre réalisée par Nathalie Migne en 2005)

Lawrence Weiner 3 œuvres de 1974 au Palace (version anglaise)

Les inscriptions au mur des énoncés de Lawrence Weiner constituent la présentation courante de ses œuvres, mais l’artiste n’en continue pas moins de se définir comme un sculpteur car ce qui l’intéresse au départ de l’œuvre c’est de manigancer, assembler, manipuler et combiner différents matériaux pour ensuite traduire ce qu’il vient d’expérimenter à l’aide de mots soigneusement choisis. .

Lawrence Weiner a dit dans son entretien avec Jean-Marc Poinsot dans Beaux-Arts Magazine (février 1989) : « j’ai besoin de la vérité du matérialisme pour en faire ensuite la traduction. Je ne fabrique pas de documentation, il n’est pas nécessaire que les autres sachent que j’ai fait des essais avec les matériaux, mais c’est pour moi que c’est nécessaire ». L’énoncé de Lawrence Weiner évoque effectivement des questions de matière, de couleur, de position, de tension, d’occupation d’espace, de mouvement ou de durée, toutes des préoccupations appartenant au domaine de la sculpture. Mais contrairement au bois ou à la pierre propre à la pratique sculpturale, le langage permet une plus grande légèreté d’utilisation et en remettant en cause de manière radicale le statut traditionnel de l’œuvre, Lawrence Weiner ne donne aucune limite à la perception que l’on peut en avoir à la lecture de ses énoncés ni à la réalisation matérielle de ses propositions dans l’espace et le temps. Ici tout est possible, l’œuvre devient plurielle et se joue des ambivalences tangible/intangible, visible/invisible en nous renvoyant à l’éternelle question de ce qu’est sa réalité.

PAM — En réinterprétant des œuvres de Weiner — par exemple IN AND OUT… dans un supermarché — vous transformez le rapport entre œuvre et contexte quotidien ?

GMV — En 1988, j’ai pris seul l’initiative d’exposer le Statement IN AND OUT – OUT AND IN – AND IN AND OUT – AND OUT AND IN de Lawrence Weiner, au magasin Picard Surgelés. L’œuvre ne s’y révélait en fait que dans les seules allées et venues à l’intérieur (IN) et à l’extérieur (OUT) du supermarché où le public avait recherché vainement le produit tangible que leur procure généralement le marché de l’art. C’était une présentation d’art totalement immatériel. Aujourd’hui, l’œuvre est toujours présentée sans que j’aie besoin de l’annoncer puisqu’il y a toujours des personnes qui rentrent et sortent du magasin pour faire leurs courses.

En apprenant ce que j’avais imaginé pour la présentation de son œuvre, Lawrence Weiner m’a rappelé que son art produit essentiellement des sculptures : « si on les réalise, il faut les réaliser matériellement » (je pense qu’il ne voulait pas qu’on le confonde avec l’état d’esprit de Fluxus). Je lui ai répondu que depuis Gilbert & George, on peut parler de “sculptures vivantes”. C’était l’interprétation que je lui proposais pour justifier mon initiative et il l’a acceptée.

PAM — Que retenez-vous de Lawrence Weiner sur le plan humain ? Plus largement, étiez-vous sensible au mode de vie de ces artistes conceptuels, à leur manière de faire coïncider œuvre et existence ? On dit souvent que leur rapport au monde était ascétique, mais c’est rarement le cas. D’ailleurs, dans votre approche, privilégiez-vous le rapport à l’œuvre elle-même ou la sociabilité avec l’artiste ?

GMV — Je n’ai jamais eu l’impression que les artistes de l’art conceptuel étaient des ascètes dans leur vie privée. Bien au contraire. Avec Lawrence Weiner c’était plutôt : pétards et soûlographie qui étaient la règle, c’est pourquoi j’évitais de passer mes soirées avec lui. Quant à Joseph Kosuth il était intellectuellement très brillant mais lui aussi était difficile à suivre dans ses délires philosophiques. Aujourd’hui il est en fauteuil roulant et il parle très peu.

J’étais beaucoup plus intéressé par leurs œuvres en particulier par la “Collection Public Freehold” de Weiner. Une collection qu’il a créée avec des œuvres qu’il proposait gratuitement au public afin qu’elles soient interprétées et mises en situation en toute liberté par tout un chacun.

Lawrence Weiner, Statement : A TRANSLATION FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER (TRADUCTION D’UNE LANGUE A UNE AUTRE) (œuvre réalisée par Claire Fournier et Priscilla Hervot en 2005)

Les énoncés de cet artiste suggèrent en effet la réalisation d’une grande diversité de sculptures, d’installations, de propositions multimédia et d’inscriptions murales qui m’ont amené à proposer des workshops à des étudiants pour qu’ils créent des œuvres à partir de leur ressenti devant leurs mots. À travers les créations qui en résultent, Lawrence Weiner propose ainsi diverses possibilités de jeux descriptifs et perceptifs autour de la compréhension du monde des objets dans leurs rapports avec les êtres humains.

Mc Luhan affirmait qu’une œuvre d’art n’a pas d’existence ou de fonction en dehors de ses effets sur les hommes qui l’observent. Si dans cette logique nous sommes conduits à faire fusionner l’art et la vie, la prise en charge d’un Statement de Lawrence Weiner rentre en parfaite résonance avec le vécu de ceux qui souhaitent mettre en application ce principe philosophique.

L’art de Lawrence Weiner doit aussi être appréhendé en relation avec des pratiques collectives au sein desquelles il n’y a plus un auteur pour une œuvre unique mais de multiples auteurs pour de multiples réalisations.

Se trouve alors privilégié un art de l’éparpillement et de l’infiltration avec un spectre de possibilités qui visent à enchaîner des opérations complémentaires les unes des autres au sein desquelles l’œuvre ne relève plus des normes de la propriété privée, mais seulement des attitudes créatrices touchant à un certain art de vivre l’art.

PAM — Quelle a été votre relation aux États-Unis ? Votre collection comprend de nombreuses œuvres majeures d’artistes américains. Était-ce eux qui venaient à votre rencontre à Paris ou vous rendiez vous fréquemment à New York pour les découvrir ?

GMV — J’allais quelques fois à New York mais je n’entretenais pas de relations très suivies avec ces artistes, bien souvent je me satisfaisais des photos ou des descriptions des œuvres que je souhaitais achetées chez Paula Cooper, John Weber ou Konrad Fischer, cela me suffisait pour comprendre leur intérêt dans la cadre de l’art minimal & conceptuel.

PAM — L’une de vos références pourrait être la galerie parisienne d’Iris Clert, célèbre pour avoir présenté La spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée : Le Vide, (1958) d’Yves Klein. Elle était également connue pour son inventivité, ses happenings, ses gestes éphémères, ses affiches et cartons d’invitation personnalisés qui faisaient de la galerie une œuvre en soi. Quelle influence cette figure et cette manière d’envisager la galerie comme un espace performatif ont-elles eue sur votre propre projet ?

GMV — Je connaissais Iris Clert dans les dernières années de sa vie et j’ai retenu d’elle qu’à cette époque, elle travaillait dans son appartement (comme je le ferai plus tard rue Beaubourg), mais je n’ai pas l’impression d’avoir cherché à m’inspirer de la pratique visionnaire de ses actions.

Cependant, je reconnais l’originalité de son marketing. Cela me semblait donner une cohérence à un art complètement éclaté en formes contradictoires (de l’immatériel d’Yves Klein aux œuvres spectaculaires d’Harold Stevenson). L’art d’Iris Clert (pas celui de ses artistes) représentait une véritable réflexion qui finissait par donner du sens à ses choix d’œuvres hétéroclites qu’elle présentait. Mais ces dernières ne pouvaient pas véritablement rivaliser face à la véritable avant-garde de son temps (Gutaï, Joseph Beuys, Fluxus, BMPT, Marcel Broodthaers, Walter de Maria, Michael Asher, l’Arte Povera, André Cadere, Supports/Surfaces, le Land art, Chris Burden. L’art minimal & conceptuel ne l’intéressait pas du tout et encore moins Seth Siegelaub qui, pour moi, était beaucoup plus inspirant qu’elle puisque j’aimais les mêmes artistes que lui.

Je ressentais l’ensemble des actions d’Iris Clert comme une sorte de méta-forme artistique beaucoup plus intéressante que beaucoup des œuvres qu’elle a présentées. Un jour on a demandé à Andy Warhol s’il voulait être un grand artiste, il répondit qu’il aimerait mieux être riche et célèbre. C’est un peu ce qui me venait à l’esprit quand je discutais d’art avec Iris ; cette galeriste haute en couleur était malheureusement beaucoup trop influencée par l’astrologie pour le choix de ses artistes.

PAM — Quels commissaires ou galeristes, en dehors de Yvon Lambert et Daniel Templon, ont joué un rôle important pour vous ?

GMV — En premier lieu je citerais Harald Szeemann, parce qu’il a marqué la reconnaissance du processus d’exposition comme partie intégrante de l’art : When attitudes become form, la Documenta V mais aussi ce qu’il a organisé en 1983 à Zurich avec l’exposition Der Hang zum Gesamtkunstwerk (La tendance à l’œuvre d’art totale). Y étaient exposés plus de trois cents objets, des modèles d’architecture, des partitions de musique, des dessins et des peintures représentant les utopies européennes depuis 1790. Une mise en scène non seulement à observer du point de vue esthétique mais aussi comme « transformation de la réalité sociale en une société renouvelée ».

À la Documenta V de 1972 dont Szeemann était le commissaire, Daniel Buren a choisi – comme à son habitude dans les expositions de groupe – de s’approprier, dans une synthèse analytique et critique, l’ensemble de la manifestation pour laquelle les autres artistes s’étaient contentés d’envoyer des œuvres toutes prêtes. Lui, a travaillé « in situ » en tapissant de bandes blanches sur fond blanc, les principaux murs de l’exposition sur lesquels étaient accrochées les autres œuvres.

Et pour illustrer son propos, Buren écrivit dans le catalogue, un texte intitulé « L’exposition d’une exposition » où il disait : « De plus en plus le sujet d’une exposition tend à ne plus être l’exposition d’œuvres d’art, mais l’exposition de l’exposition comme œuvre d’art… » Pour Buren, les œuvres présentées étaient donc les touches de couleurs d’un tableau d’ensemble. Ce sont d’ailleurs les choix de l’équipe de la Documenta dirigée par Szeemann (en quelque sorte méta-artiste) qui se sont trouvés commentés beaucoup plus que chacun des artistes présentés.

Seth Siegelaub a aussi été une personnalité très importante quand il a cherché à échapper à la routine du monde de l’art. Il fut le premier à vraiment exposer des artistes de l’art conceptuel. En toute logique, il a considéré les pages de ses catalogues comme de nouvelles cimaises de présentation pour ces œuvres où l’idée prime. Il a complètement repensé le statut de l’œuvre d’art et de son exposition.

Seth Siegelaub a très bien exprimé ce fait : « Quand l’art s’occupe de choses sans rapport avec la présence physique, sa valeur intrinsèque (communicative) n’est pas altérée par sa présentation imprimée. L’utilisation de catalogues et de livres pour communiquer (et disséminer) l’art est le moyen le plus neutre pour présenter le nouvel art. Le catalogue peut maintenant jouer comme information de première main [primary information] pour l’exposition, en opposition avec l’information de seconde main [secondary information] au sujet de l’art dans les magazines, catalogues, etc., et, dans certains cas, l’exposition peut être le catalogue ». *

[* « On Exhibitions and the World at Large », Seth Siegelaub in Conversation with Charles Harrison, Studio International, vol. CLXXVIII, n°917, Décembre 1969, p. 202. Cité et traduit par Anne Mœglin-Delcroix, « La documentation comme art dans le livre d’artiste », Sur le livre d’artiste, Articles et écrits de circonstance (1981-2005), Marseille, Le Mot et le Reste, 2006, p. 305.]

PAM — En 1975, en quoi l’installation de votre collection d’art minimal & conceptuel dans un appartement épuré, fonctionnel au 26 rue Beaubourg constitue-t-elle un écrin domestique qui repense la présentation des œuvres dans un cadre de vie, à la différence des « white cubes » des galeries ?

Ghislain Mollet-Viéville dans son appartement rue Beaubourg en 1983. De gauche à droite :

Donald Judd, Sol LeWitt, Claude Rutault, Joseph Kosuth, Walter de Maria, Sol LeWitt – Photo : Unglee

GMV — Dans mon appartement de la rue Beaubourg, j’ai placé ma collection en réfléchissant à son intégration dans mon lieu de vie. J’avais d’ailleurs l’habitude de dire que le cadre de mes œuvres était l’appartement lui-même avec le contexte social qui y est rattaché.

Mon appartement était très convivial. On pouvait voir de l’art aussi bien dans mon living que dans ma chambre ou dans ma salle de bains.

PAM — Brian O’Doherty (Inside the White Cube, 1976) écrit que l’espace moderne efface la vie pour sacraliser l’œuvre. Que signifie présenter une collection minimaliste et conceptuelle dans un espace habité, traversé par le quotidien, les affects, la sociabilité ?

GMV – Mon but était de démontrer que l’art minimal & conceptuel pouvait très bien représenter un certain art de vivre. Je voulais que cet art cohabite avec un mobilier que j’avais dessiné, très ergonomique et confortable. Tout était raccord : ma fonction d’agent d’art, mon cadre de vie, mon mode d’existence, la collection elle-même. J’aime vivre dans un espace où tout ce qui touche à la décoration et au superflu est exclu.

PAM — En tant que collectionneur de Victor Burgin, artiste conceptuel et théoricien anglais, dont la pratique articule image, texte et contexte d’exposition comme outils critiques, dans quelle mesure ces théories sur l’image comme construction sociale et idéologique ou sur la site specificity, ont-elles nourri votre approche curatoriale ? Étiez vous intéressé par l’une de ses périodes en particulier ?

1

TOUTES LES CHOSES MATÉRIELLES QUI CONSTITUENT CETTE PIÈCE

2

TOUTE LA DURÉE DE 1

3

LE MOMENT PRÉSENT ET SEULEMENT LE MOMENT PRÉSENT

4

TOUS LES ASPECTS DE 1 DIRECTEMENT APPRÉHENDÉS PAR VOUS EN 3

5

TOUS VOS SOUVENIRS EN 3 D’ASPECTS DE 1 DIRECTEMENT APPRÉHENDÉS PAR VOUS À TOUT MOMENT ANTÉRIEUR À 3

6

TOUS LES CRITÈRES SELON LESQUELS VOUS POURRIEZ DISTINGUER LES ÉLÉMENTS DE 5 DES ÉLÉMENTS DE 4

7

TOUS VOS SOUVENIRS EN 3 AUTRE QUE 5

8

TOUS LES ACTES CORPORELS EXÉCUTÉS PAR VOUS EN 3 QUE VOUS SAVEZ ÊTRE

DIRECTEMENT APPRÉHENDÉS PAR DES PERSONNES AUTRES QUE VOUS-MÊME

9

TOUS LES ACTES CORPORELS DIRECTEMENT APPRÉHENDÉS PAR VOUS EN 3 EXÉCUTÉS PAR DES PERSONNES AUTRES QUE VOUS-MÊME

10

TOUS LES ÉLÉMENTS DE 9 ET TOUS LES ÉLÉMENTS DE 8 DIRECTEMENT EN RAPPORT AVEC LES ÉLÉMENTS DE 1

11

TOUS VOS ACTES CORPORELS EN 3 AUTRES QUE 8

12

TOUTES VOS SENSATIONS CORPORELLES EN 3 QUE VOUS ESTIMEZ DÉPENDRE DE

VOTRE CONTACT CORPOREL AVEC TOUT ÉLÉMENT DE 1

13

TOUTES VOS SENSATIONS CORPORELLES EN 3 QUE VOUS ESTIMEZ DÉPENDRE DE TOUTE ÉMOTION DIRECTEMENT ÉPROUVÉE PAR VOUS

14

TOUS LES CRITÈRES SELON LESQUELS VOUS POURRIEZ DISTINGUER LES ÉLÉMENTS DE 13 DES ÉLÉMENTS DE 12

15

TOUTES VOS SENSATIONS CORPORELLES EN 3 AUTRE QUE 13 ET 12

16

TOUTES VOS CONCLUSIONS DE 9 RELATIVES AUX EXPÉRIENCES INTÉRIEURES DE TOUTE PERSONNE AUTRE QUE VOUS-MÊME

17

TOUT ÉLÉMENT DE 16 QUE VOUS CONSIDÉREZ EN TOUT OU EN PARTIE ANALOGUE À TOUT ÉLÉMENT DE 13

18

TOUT ÉLÉMENT DE 16 QUE VOUS CONSIDÉREZ EN TOUT OU EN PARTIE ANALOGUE À TOUT ÉLÉMENT DE 12

Victor Burgin, 1970

GMV — Je ne me suis vraiment intéressé qu’à ses toutes premières œuvres car elles posent la question de savoir de quelle manière est faite l’expérience de la vie réelle à travers la médiation du souvenir et du fantasme. L’espace, le temps, la mémoire, le contexte sont au cœur des propositions conceptuelles de Victor Burgin de 1969 à 1971.

Dans cette optique, cet artiste propose des phrases qui se réfèrent à tous les éléments qui président à la formation de notre pensée devant un fait donné. Dans son article « Situational aesthetics » il déclare : « Un aspect de l’art récent, se développant à partir de la double attention portée aux conditions sous lesquelles les objets sont perçus et sur les processus par lesquels un statut esthétique est donné à certains d’entre eux, a tendu à prendre sa forme essentielle dans le message plutôt que dans les matériaux. Dans cette logique extrême, cette tendance a eu comme résultat de placer l’art entièrement à l’intérieur d’une infrastructure linguistique qui, auparavant, servait seulement de soutien à l’art. On peut en tirer deux conséquences : une fois formée, la nature de n’importe quel objet dépend largement des détails de la situation pour laquelle il est fabriqué. Deuxièmement, par l’attention portée au temps, les objets formés sont intentionnellement localisés en partie dans l’espace extérieur concret, et en partie dans l’espace intérieur psychologique”. *

Avec ses premiers énoncés de 1969 et 1970, l’artiste présente des phrases dactylographiées sur papier directement collées au mur ; à leur lecture, se révèlent toutes les relations existant entre notre code du langage et ce qu’il permet d’appréhender dans notre environnement. Par exemple l’œuvre « All substantial things which constitute this room » (toutes les choses matérielles qui constituent cette pièce) … est une suite d’instructions écrites, numérotées dans un ordre parfaitement établi qui nous amènent à explorer la nature complexe des choses et des faits qui nous entourent ; Ici c’est par le langage que nous prenons conscience de la réalité de l’œuvre ; celle-ci ne se révèle qu’à travers des propositions touchant à nos expériences perceptives et sensorielles. L’artiste, lui, ne fournit que des ouvertures, ce qu’il appelle des « catégories vides », dont le contenu général ne nous renvoie pas à des faits précis qu’il chercherait à nous imposer; il nous invite plutôt à faire l’expérience de tout ce qui touche non seulement à notre intégrité physique mais également au domaine visuel et mental : l’état psychologique, les critères de valeurs, le rapport aux autres et les conclusions qui en découlent sont alors explorés systématiquement afin de nous faire découvrir tout ce qui conditionne le regard et l’esprit.

[* Studio International, octobre 1969 ; traduit in Art conceptual, Formes conceptuelles de Christian Schlatter, Galerie 1900 – 2000, 1990.]

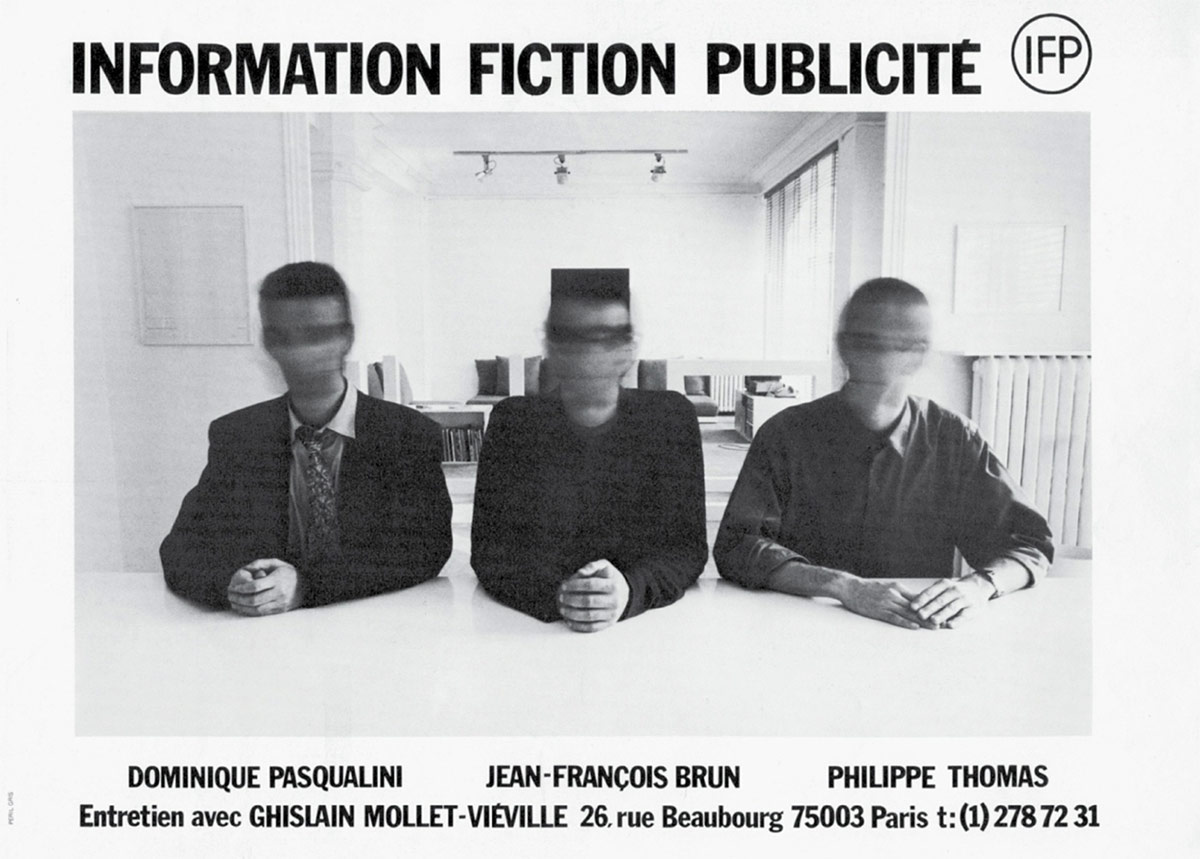

PAM — Vous avez été le président d’Information Fiction Publicité (IFP), collectif fondé essentiellement par Jean-François Brun, Dominique Pasqualini et Philippe Thomas, qui interrogeait la circulation des signes à travers les technologies émergentes de l’époque, la radio, la vidéo, l’informatique. Comment ce groupe a-t-il contribué à brouiller les frontières entre art, communication et production d’images, en détournant les outils mêmes de la société de l’information ?

Publicité de Ghislain Mollet-Viéville in Artistes n°24, décembre 1984

GMV — Après avoir tiré toutes les conséquences que l’art minimal et conceptuel m’avait inspiré, j’ai pris en charge un art que je voulais libérer de l’idée de l’art et j’ai souhaité élaborer des actions en révélant des œuvres dont les particularités demandent des principes inédits de présentation. C’est ainsi que les artistes Jean-François Brun, Dominique Pasqualini et Philippe Thomas, m’ont impliqué dans leur association INFORMATION FICTION PUBLICITÉ. À leur initiative, cette agence d’art avait pour but d’intervenir dans les réseaux multiples de la communication audiovisuelle en se jouant de toutes les virtualités de la technologie (radio, vidéo, informatique…). Ces artistes œuvraient ainsi pour que prennent corps, dans la force d’une promotion – d’une publicité – des projets dont la particularité était de mettre en jeu des contaminations entre des fictions et ce qui se donne pour avoir la consistance du réel, autant dire une information. À ce stade, il n’était plus question pour eux de promouvoir des objets d’art mais de créer des situations inédites en art comme par exemple repenser la scénographie d’un défilé de mode pour Dorothée Bis au Salon des créateurs de mode à Paris en 1984.

La même année, j’ai souhaité apporter un accompagnement réflexif à mes démarches et dans le cadre d’une production IFP j’ai organisé la vente de quatre cent cinquante livres (rares, épuisés, dérobés) provenant de leur bibliothèque : une documentation qui me paraissait essentielle mais qui était surtout pour eux une façon de se « débarrasser » de leurs maîtres à penser et d’exprimer leurs propres objectifs pour un futur artistique qu’ils souhaitaient reconsidérer après avoir coupé le cordon ombilical.

Parallèlement, il y avait aussi diverses façons pour moi de les faire apparaître, en particulier dans les pages des magazines, avec des publicités qui n’avaient rien à voir avec celles des galeries. Et je les assistais souvent dans leurs démarches.

PAM —Comment Philippe Thomas, en se retirant derrière le collectionneur et en transférant la signature de l’œuvre à celui-ci, redéfinit-il le rôle traditionnel de l’artiste et interroge-t-il la dépendance réciproque entre création, reconnaissance et propriété dans le système de l’art contemporain ?

GMV — C’est en juin 1981 que débute cette histoire sur une révision du droit au registre des auteurs, qui a ensuite donné lieu à la création de l’agence « les ready-mades appartiennent à tout le monde ». Cette année là, j’ai présenté un manuscrit anonyme qu’un certain Philippe Thomas avait trouvé mais dont la paternité s’avéra être rapidement revendiqué par un homonyme précisant qu’il s’était toujours opposé à sa publication. Je reprends ici le texte de Fabien Danesi (dans son livre : Modernity of collection) qui résume très bien l’exposition de ce manuscrit et la suite qui en a été donné avec l’agence de l’artiste: « Sur le mode fictif de cette double « appartenance », la démarche de Philippe Thomas consistait à remettre en cause la notion d’auteur et le droit de propriété qui lui est associé. Là où le droit français établit un lien direct entre l’œuvre et son créateur – en définissant la première comme l’expression originale de la personnalité du second – la proposition de Thomas tentait au contraire de déjouer cette trop grande évidence qui voudrait que l’œuvre se confonde inévitablement avec son créateur… L’un des enjeux de la démarche de Philippe Thomas était d’interroger – sur un mode à la fois plastique et linguistique – les conditions nécessaires – mais non suffisantes – à la détermination de la « fonction-auteur » au sujet de laquelle Michel Foucault expliquait : « elle ne renvoie pas purement et simplement à un individu réel, elle peut donner lieu à plusieurs ego, à plusieurs positions-sujets que des classes différentes d’individus peuvent venir occuper ».

PAM —En 1994, Christian Bernard procède à la reconstitution de votre appartement au musée d’art moderne et contemporain de Genève (MAMCO), transformant cet espace domestique — à la fois lieu de vie, de collection et de médiation — en véritable œuvre-environnement. Pourriez-vous revenir sur cette transposition muséale : comment avez-vous vécu le fait que Christian Bernard “rejoue” votre espace ?

GMV — En 1992, j’ai déménagé dans un nouvel appartement à la Bastille et Christian Bernard est venu me voir car il souhaitait que je lui prête certaines œuvres de ma collection. Il préparait l’ouverture de ce nouveau musée à Genève, et voulait emprunter aux collectionneurs de quoi faire des expositions très pointues. Je lui ai dit qu’il pouvait prendre toutes les œuvres qu’il voulait puisqu’elles étaient dans ma réserve. J’avais effectivement choisi de n’exposer aucune œuvre d’art dans mon nouvel appartement pour présenter : « De l’esthétique du concept de l’art minimal & conceptuel à l’esthétique du contexte ». La réaction de Christian fut immédiate. Il souhaitait emprunter toutes les œuvres qu’il avait connues dans mon appartement de la rue Beaubourg et, en toute logique, il me disait que l’idéal serait de le reconstituer en présentant ma collection en tant qu’œuvre globale.

Par chance, au troisième étage du musée, trois grandes baies vitrées ressemblaient aux grandes fenêtres de mon appartement et c’est à partir de celles-ci que la reconstitution a pu se concrétiser. Dès le départ, pour Christian Bernard, il s’agissait de montrer mon appartement comme un archétype des années 1970. Il considérait qu’il était déjà avant sa reconstitution au MAMCO, un « objet » de musée mais un « objet » où le concept était plus déterminant que la réalité physique du lieu, c’est pourquoi la reconstitution est fidèle mais avec quelques adaptations qui ont rendu emblématique un espace domestique associé à l’art.

Les œuvres importantes furent disposées à la place qu’elles avaient occupée dans mon appartement parisien. Les meubles que j’avais dessinés ont été refaits à l’identique parce que j’avais vendu les originaux à Emmanuel Perrotin qui avait repris mon appartement de la rue Beaubourg en 1992.

La disposition générale des murs et des meubles correspondait à ce que j’avais agencé à Paris. Leur configuration reflétait parfaitement l’état d’esprit qui m’animait en accordant l’esthétique de l’espace domestique à la fonction d’agence d’art.

L’ensemble correspondait ainsi à mon mode de vie qui est à l’image de l’art minimal & conceptuel.

L’Appartement, musée d’art moderne et contemporain (Mamco), Genève (à partir de 1994). De gauche à droite : Dan Flavin, Art & Language (Mel Ramsden), Sol LeWitt, Daniel Buren, Joseph Kosuth, John McCracken.

En 2016/2017, les responsables du Mamco et Lionel Bovier qui en était son nouveau directeur, m’ont indiqué qu’ils souhaitaient acheter les principales œuvres de ma collection. Je leur ai alors demandé de me faire une proposition chiffrée que j’ai acceptée immédiatement sans aucune condition.

PAM — Votre collection naît dans un espace de vie, hors des codes institutionnels. Sa reconstitution au MAMCO la réinscrit dans un régime muséal. Y voyez-vous un paradoxe entre votre détachement matériel et la réification muséale de votre geste ?

GMV — Depuis 1992, mon nouvel appartement était vide : les œuvres minimales et conceptuelles de ma collection appartenaient, pour moi, à l’histoire. Et l’histoire, c’est le musée qui doit la montrer. Donc oui, la réification (il s’agissait en fait plutôt de la reconstitution) muséale était justifiée. C’était le cadre le plus approprié pour montrer un art qui, sans être caduc, était – pour moi – quand même à dépasser.

PAM —Vous avez aussi « collectionné » des discussions avec Ian Wilson, artiste conceptuel américano-sud-africain qui, dès la fin des années 1960, a fait de la conversation orale — pure, sans enregistrement ni trace matérielle, le cœur même de son œuvre. Comment avez-vous appréhendé cette forme d’art immatériel, fondée sur l’échange de réflexions philosophiques plutôt que sur l’objet ?

GMV — Personnellement, j’ai eu plusieurs Discussions à titre d’œuvre avec cet artiste et je lui ai proposé d’en acheter une mais comme je ne voyais pas l’utilité d’avoir un certificat qui m’aurait permis de revendre cette œuvre orale, je lui ai proposé de lui payer l’édition d’un livre qui regrouperait les thèmes abordés dans nos discussions. Une façon pour moi d’associer mon nom à l’histoire d’un artiste que j’estime beaucoup.

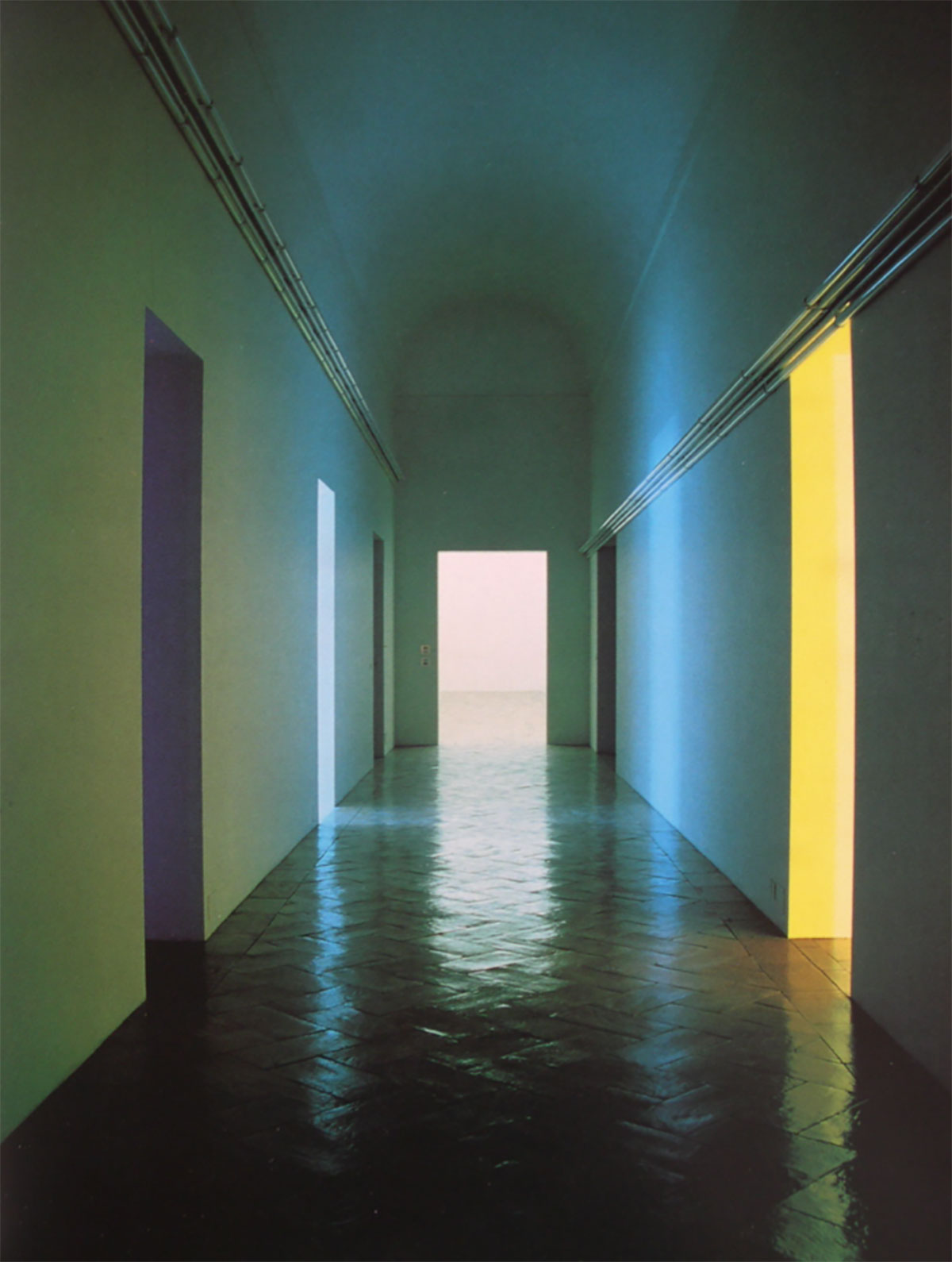

PAM — Dans une interview (Revue de Paris, 2023), vous dites : « Un néon de Dan Flavin n’a aucun intérêt en soi. Ce qui compte, c’est de faire l’expérience, de circuler à l’intérieur de son halo de lumière colorée et d’observer les effets produits par sa diffusion dans l’espace. ». Est-ce le même désir de phénoménologie, d’expériences, d’événements spatiales que vous percevez aujourd’hui chez certains artistes contemporains ?

GMV — Après avoir fait le tour de l’art spatialisé, je me suis positionné rapidement du côté d’un art socialisé. Ce qui m’importe chez les artistes contemporains c’est lorsqu’ils établissent des relations entre les êtres, c’est-à-dire des interactions sociales avec leurs dispositifs de passage et de rencontres.

On peut rapprocher ce principe du capitalisme cognitif qui est associé à une économie où les connaissances et les savoirs ne sont plus dominés par la spéculation financière, mais par la créativité dans de nouveaux rapports sociaux impliquant le partage des droits. Il conduit à effacer les contradictions sociales, éthiques et culturelles vécues au sein de la collectivité en accordant plus de valeur à une économie fondée sur la communication des savoirs.

Ce capitalisme cognitif déplace le curseur vers la créativité par l’expérience. Il ne repose plus sur le capital de biens matériels qui sont accumulés outre mesure, mais plutôt sur l’harmonie que la production de connaissances peut apporter à un capital intangible.

Tout cela est à mettre en relation avec des actions collectives où l’œuvre d’art se développe en tant qu’activité et engagement à partir de propositions d’artistes où chacun peut se mettre à l’œuvre. L’éthique prend ainsi le relais de l’esthétique de l’art matériel. Et les contours sociaux de l’art deviennent l’art lui-même (dans le cadre de multiples partages et échanges).

Cette éthique correspond à la recherche éclairée d’une perpétuelle redéfinition de l’économie qui est ajustée à l’art, au sein de réflexions portant sur la valeur et les conditions de pratiques qui seraient ainsi idéalement affirmées en dehors des règles dictées de façon péremptoire, par l’actuel marché de l’art.

Jean-Baptiste Farkas au Grand Palais en 2016, photo : Sylvie Chan Liat

Jean-Baptiste Farkas au Grand Palais en 2016, photo : Sylvie Chan Liat

Je vous en propose un exemple avec IKHÉA©SERVICES, l’entreprise de l’artiste Jean-Baptiste Farkas, qui se positionne comme un prestataire de services.

À titre d’œuvre, il nous exhorte à adopter des comportements qui nous sortent de notre zone de confort. Pour cela, il a consigné près d’une centaine de « modes d’emploi », qu’il propose aux collectionneurs souhaitant expérimenter des situations déroutantes dont les issues tout à fait imprévisibles sont riches d’enseignements.

J’ai moi-même rédigé pour IKHÉA©SERVICES, une prestation destinée à mes amis collectionneurs Jacques et Myriam Salomon.

En résumé, il s’agissait pour eux de retirer de leur collection les tableaux ayant un beau cadre mouluré, les dessins ou les photos bordées d’une jolie marie-louise, les sculptures posées sur des socles cherchant à les survalorisées. Bref, il leur fallait retirer de leur collection toutes les œuvres qui se satisfont encore trop de ces enjolivements qui n’ont rien à voir avec l’art qui doit en rester à l’essentiel. Mais ils devaient aussi se séparer de toutes les œuvres qui ne peuvent s’ouvrir à des formes nouvelles qu’ils auraient eux-mêmes réalisées avec leurs propres idées grâce aux protocoles que les artistes associent à leurs certificats.

Myriam et Jacques Salomon ont acheté cette idée d’une œuvre remettant en question leur collection, puis ils en ont fait une expérience salutaire dans leur loft à la Bastille.

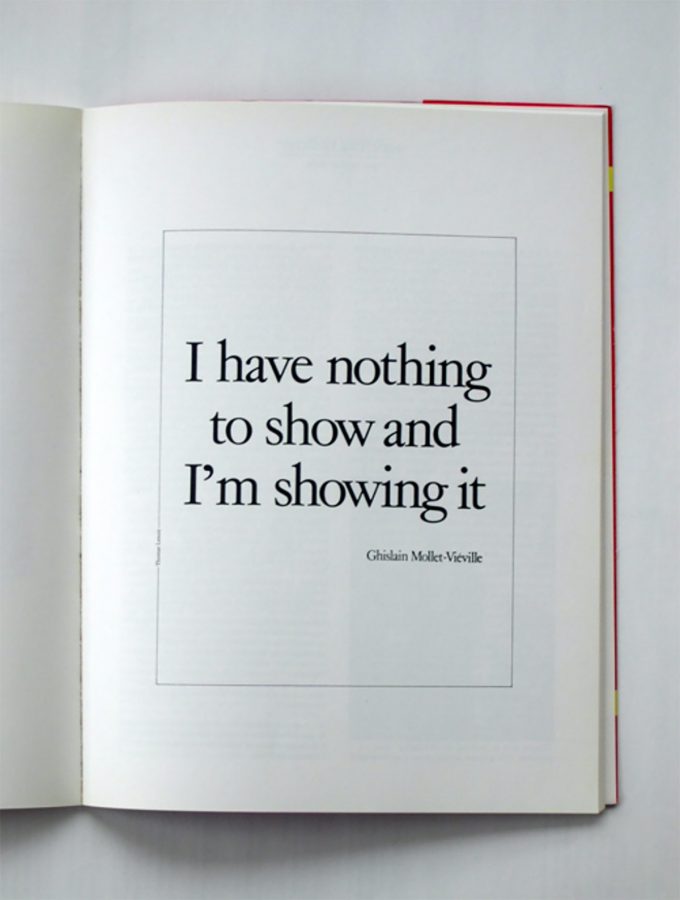

Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, puis-je conclure par ces quelques mots : l’art c’est peut-être mieux sans…

Unglee – Portrait de Ghislain Mollet-Viéville, 1983

Cet entretien a fait l’objet d’une première publication dans une brochure réalisée à l’occasion de l’exposition personnelle d’Unglee, GHISLAIN MOLLET-VIEVILLE, à la galerie Good or Trash (Paris), du 28 novembre 2025 au 16 janvier 2026.