#5 – Janvier / January 2023

Jan Baetens

Aux plis de l’incertitude

Une conversation avec Narmine Sadeg

Narmine Sadeg, Cabinet d’enquête sur les tragectoires déviées, 2014-2015, Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI), Rome.

Jan Baetens : J’aimerais entamer cette conversation par une question qui peut paraître par trop générale, ou pas assez, mais qui touche à quelque chose d’essentiel de ton travail, l’hésitation –il faut entendre aussi : oscillation, aller-retour, perpétuel remords de l’option retenue– entre l’un et le multiple, puis entre la série et la séquence.

Je m’explique. Beaucoup de tes œuvres présentent un aspect sériel, mais il en est aussi qui restent uniques, sans reprises ni variations. On peut se demander ce qui t’arrête devant le seuil du multiple –ou au contraire t’encourage à ne pas en rester à la pièce unique et singulière, seule de son genre. Dans le cas des œuvres en séries –ou d’une œuvre à caractère sériel, ce qui n’est pas tout à fait la même chose– on ne sait pas toujours si elles tiennent de la déclinaison d’une liste ou d’une base de données –et dans ce cas on pourrait utiliser le terme de « série » : il suffirait alors de voir une seule œuvre pour avoir une idée de l’ensemble, c’est-à-dire des autres œuvres relevant de la même catégorie– ou s’il est nécessaire de les voir les unes ou bien à côté ou bien à la suite des autres –ce serait le principe de la « séquence », spatiale ou temporelle. Or, tout comme il y a un va-et-vient entre l’un et le multiple, il me semble qu’un jeu similaire se prolonge au niveau des articulations entre les œuvres, avec en l’occurrence les mêmes brouillages, les mêmes chevauchements, mais cette fois-ci entre le sériel et le séquentiel.

Et encore n’ai-je rien demandé sur la place et l’importance du fragment, autre repère ou perspective de ce travail sur le tout en morceaux, plus exactement sur les morceaux du tout.

Narmine Sadeg : C’est une question complexe. J’ai beaucoup réfléchi sur le phénomène d’hésitation et je pense qu’elle a un lien avec ma pratique du langage, plus précisément la pratique quasi exclusive d’une langue étrangère. Cette pratique me confronte souvent à une expression que je ressens comme floue, marquée par des doutes. C’est une situation qui peut être déstabilisante. Avec le temps, j’ai appris à vivre avec ce ressenti, à l’apprivoiser. Tout naturellement j’ai cherché à savoir ce qui était plus ou moins en lien avec l’idée de flou et je suis arrivée à m’interroger sur l’idée de l’incertitude et du multiple. J’ai aimé ces interrogations et les champs d’expérimentation qu’elles ouvraient.

Il faut que je précise aussi que je m’intéressais déjà depuis longtemps à une vision plurielle des choses. Quand j’étais adolescente par exemple, j’avais été attirée par les écrits de Tchekhov dans lesquels il n’existe pas une réalité unique. Chacun de ses personnages a sa propre réalité et chacun a raison dans cette réalité-là. L’approche autour de l’idée de l’incertitude a renforcé cette vision du monde pluriel avec des éléments multiples qui se juxtaposent et construisent dans une relation rhizomique et mouvante la réalité. On peut parler de toute chose comme une somme de possibilités en transformation permanente. Je suis un peu mal à l’aise devant quelque chose que je dois considérer comme fixe et permanent. Je trouve toujours attrayant de circuler autour des choses et de leur découvrir des angles différents.

Un de mes travaux quand j’étais encore à l’école des Beaux-Arts à Paris était intitulé Onze tentatives pour incarner un objet imaginé. Il s’agissait de onze petites pièces informes plus ou moins similaires produites avec du plâtre et de la filasse. L’objet imaginé n’était en fait aucun de ces objets, mais quelque chose entre ces objets. Il aurait quelque chose en commun avec chacune des pièces.

Dans un autre travail de cette période, Faire/défaire, une sorte d’installation/performance, je construisais avec des pavés en pierre des dispositifs différents. À peine un dispositif se terminait, je le déconstruisais pour créer un nouveau dispositif. Cela a duré trois jours.

Malgré l’importance des notions que je viens de souligner, on ne peut considérer que mon travail soit concentré exclusivement sur elles. Quand je travaille j’aime bien faire rencontrer plusieurs idées, dispositifs et matériaux souvent de natures très différentes et observer ce que ces rencontres dirigées ou aléatoires peuvent produire. C’est important pour moi d’être surprise par l’inattendu. L’idée de multiple et l’ensemble des notions qui y sont plus ou moins liées peuvent faire partie de ces éléments qui entrent souvent en jeu quand je travaille, mais ils ne sont pas les seuls –d’où des œuvres qui ne constituent pas forcément des multiples.

J.B. : Dans les exemples que tu viens de citer, c’est la matérialité des objets traités qui saute aux yeux, avec une insistance très nette sur le minéral (pierres, pavés) ou ce qui peut en simuler la dureté (plâtre et filasse). Quelle est la place de ce type de matériaux dans ton travail, qui traverse librement les supports et les médias ? Est-ce que tu es passé progressivement à des matériaux plus légers et au support-papier, puis à la création sur écran, ou s’agit-il plutôt de l’investissement de plus en plus divers d’un large éventail de ressources et de moyens d’expression ? Et comment vois-tu la circulation de ton travail à l’autre : est-ce que tu adaptes ton sujet au matériau mis à contribution (tout matériau ne se prête pas à tout contenu, chaque contenu est peut-être à la recherche de sa propre matière) ? Ou y a-t-il des éléments surplombants qui facilitent la migration d’un environnement à l’autre (je pense évidemment à la littérature, dans tous les sens du terme) ?

N.S. : L’intérêt pour l’interrogation des matériaux et l’utilisation de médias variés s’est développé très tôt dans mon parcours. Cela s’est fait d’abord par un processus mental, un travail d’approche théorique, avant de se manifester de façon concrète. En Iran, j’avais suivi une formation classique/académique dans l’intention de devenir peintre. A l’École des Beaux-Arts de Paris, j’ai constaté très vite que pour aller plus loin il me fallait une connaissance plus poussée de la culture occidentale et une vision du monde plus approfondie. Les quelques enseignements théoriques à l’École des Beaux-arts étaient bien loin de pouvoir me satisfaire sur ces points. J’ai décidé alors de mettre en suspens l’École des Beaux-Arts pour un certain temps afin de me concentrer sur des études théoriques à la Sorbonne. C’était une décision inhabituelle et périlleuse. Pendant plusieurs années je n’ai eu aucune production artistique, mais très étrangement ma pratique, ou plutôt l’idée que j’avais de ma pratique a beaucoup évolué en silence. Dans mes recherches je travaillais sur les interférences peinture-écriture, plus précisément sur les tentatives des peintres qui allaient vers l’écriture et des écrivains qui venaient au contraire vers l’image. Il s’agissait d’un thème sur l’élargissement des matériaux de création, sur le débordement des médias, sur le dépassement des frontières, sur les situations in-between. Ces débordements instauraient des formes hybrides à propos desquelles on pourrait parler d’une certaine pluridisciplinarité. J’étais sensibilisée à cette question également à travers l’enseignement de Jean Laude qui était d’une grande ouverture d’esprit et lui-même à la fois un historien de l’art de la modernité, un ethnologue et un poète dont j’appréciais beaucoup les travaux. Dans mes recherches il y avait un autre aspect encore qui me liait à mes propres questionnements : dans le corpus très vaste des relations écriture-peinture, j’avais choisi de me concentrer sur les écritures illisibles. Avec l’illisibilité, on était plutôt dans l’imaginaire d’une écriture qui échappait à l’interprétation, qui restait ambiguë et floue. Je retrouvais ainsi la problématique de flou dont j’ai parlé plus haut, qui me préoccupait. Si je n’ai rien produit dans ces années, j’ai imaginé et conçu beaucoup d’œuvres parallèlement à l’avancement de mes recherches. Quand j’ai terminé ma thèse et repris l’École des Beaux-Arts, je m’intéressais surtout aux pratiques pluridisciplinaires et mon travail était en rupture totale par rapport à ce que j’avais produit auparavant.

J’ai travaillé sans gêne avec des matériaux que je ne connaissais pas bien. Cela aboutissait parfois à des résultats inattendus car les méthodes du travail étaient inventées. Mais j’ai aimé cette façon de produire car elle permettait de prendre de la distance par rapport aux usages traditionnels et de créer certaines vibrations dues aux imperfections ; vibrations que j’appréciais dans les formes primitives de l’art ou dans l’art brut même si mon travail était très loin de ces catégories.

Je me suis beaucoup intéressée aux matières et matériaux bruts : la pierre, les matières minérales et organiques, les matériaux de construction du bâtiment en général, le bois, le fil de fer, etc… J’ai fait une série de constructions avec du béton armé et produit des objets avec du ciment. J’ai essayé aussi le plexiglas avant de découvrir la vidéo et les médias numériques. J’ai même fait des installations sonores interactives. Dans des expérimentations plus récentes j’ai utilisé la paraffine, la cire, le tissu, mais aussi l’acier brut. J’aime bien juxtaposer les matériaux pauvres et bruts avec les matériaux industriels. Je constate que les premiers apportent une sensibilité tandis que les secondes établissent une structure solide et suggèrent de la force. Les dernières années j’ai travaillé également sur des œuvres destinées à la diffusion sur internet qui ont l’avantage de permettre un contact direct avec le public sans passer par des institutions.

Pendant toutes ces années j’ai très peu peint, mais je suis restée toujours très fidèle au dessin qui demeure un des piliers de mon travail.

La migration d’un environnement à l’autre est sans doute liée à la nature des dialogues qui peuvent s’établir entre les matériaux, les médias, et les concepts. Comme tu l’as évoqué, certains concepts appellent certains matériaux et certains matériaux conduisent vers certains concepts. Quand on a expérimenté une multitude de matériaux et de médias, le champ de ces interactions peut devenir plus vaste et permettre des choix plus subtils ou plus complexes.

Narmine Sadeg, à gauche : Objets, 1988-1989, à droite : Ecriture-Puzzle, 1989

J.B. : Tu as déjà évoqué à plusieurs reprises le passage d’un pays, d’une culture, d’un système artistique à l’autre, dont l’impact sur ton travail, même s’il n’est pas possible de le définir en termes de rupture complète, a été considérable. Avant de parler plus en détail sur la manière dont tu as su réinterpréter ton héritage et ta formation initiale dans un contexte tout à fait différent, j’aimerais bien savoir comment ton installation en France a modifié ou non les critères fondamentaux de ton jugement esthétique. Est-ce que les notions de « beau », de « personnel », d’« original » ont évolué depuis ton insertion dans ton nouveau pays (et plus largement dans le contexte euro-américain) ? Y a-t-il de nouveaux enjeux, de nouvelles valeurs et partant de nouveaux critères de jugement qui se sont imposés ? Et comment vis-tu l’éventuel conflit ou, inversement, la synergie plus ou moins œcuménique de traditions pas forcément convergentes ?

N.S. : J’ai parlé du passage d’une culture à autre, mais cela ne signifiait pas pour moi le passage d’un système artistique à l’autre. Les arts visuels tels qu’ils étaient enseignés en Iran n’avaient rien de spécifiquement iranien. Le programme d’enseignement était calqué plus ou moins sur les modèles des écoles européennes. Mes professeurs avaient d’ailleurs tous étudié en Europe. Je rappelle que c’était encore l’Iran d’avant la révolution, très ouverte aux valeurs occidentales. Si dans notre vie nous baignions dans un environnement culturel iranien avec ses trésors artistiques anciens, à l’université toutes nos références étaient européennes ou américaines. Nous avions réalisé beaucoup de projets venant du Bauhaus par exemple. Les valeurs qui nous étaient enseignées étaient notamment celles de la modernité occidentale, c’est-à-dire celles de l’impressionnisme jusqu’à la fin des années 50. Dans les cours d’histoire de l’art on passait très rapidement sur les productions post-modernes et contemporaines.

Le contact avec les œuvres contemporaines occidentales était très limité en Iran. Il y a eu toutefois une rencontre majeure pour moi avec l’art contemporain à travers le festival de Persépolis à Chiraz consacré au théâtre, à la musique et à la danse (1967- 977). J’ai eu la chance d’assister à certains programmes et aux débats qui s’en suivaient. Le festival invitait les grandes figures de l’avant-garde dans ces domaines telles que Jerzy Grotowski, Peter Brook, Tadeusz Kantor, Robert Wilson, Shuji Terrayama, Stockhausen, Morton Feldman, Merce Cunningham. À ce moment-là je ne savais pas que ces artistes étaient des figures aussi exceptionnelles de la scène artistique. Dans mes contacts avec les œuvres présentées et les débats, même si je ne pouvais pas toujours accéder aux significations des œuvres, j’étais bien consciente qu’il y avait des choses importantes, voire essentielles à découvrir. Ces programmes suscitaient considérablement ma curiosité et mon enthousiasme pour découvrir davantage.

Quand je suis venue en France je ne venais donc pas d’un autre système artistique. Ce qui était très différent en France et qui m’a particulièrement marquée c’était la richesse de la littérature sur l’art. Car en Iran il y avait un certain vide dans ce domaine. L’Iran est un pays qui a eu une tradition très riche en littérature et l’intérêt pour la littérature a toujours persisté. On pouvait trouver en traduction l’essentiel de la littérature étrangère et beaucoup d’ouvrages critiques, mais ce n’était malheureusement pas le cas pour les arts visuels.

Pour répondre à la question sur le jugement esthétique, je peux parler d’une transition lente. Je ne peux pas préciser de façon exacte comment et quand mon regarde sur l’art et mes appréciations esthétiques ont changé. Au départ à mon arrivée en France, j’avais une certaine difficulté pour apprécier les œuvres contemporaines, les readymades par exemple ou certaines œuvres conceptuelles ou minimalistes. Mais un jour j’ai constaté que c’étaient surtout ces œuvres-là que j’appréciais. La transition a dû se faire par la découverte des œuvres, par la lecture et par toute la réflexion sur l’art que je menais en avançant dans mes recherches.

Dans l’enseignement artistique on apprend très tôt qu’on peut tout faire dans l’art et qu’il n’y a pas de règle. Mais en pratique on met assez longtemps pour prendre conscience de la véritable dimension de cette absence de règle et du “tout possible”. On avance en général selon un processus double. On apprend dans un premier temps à appliquer certaines règles malgré tout, à les expérimenter. Dans un second temps on essaie de se défaire de ces mêmes règles. Le moment où on comprend vraiment que tout est possible et qu’il n’y a pas de règle, est un moment important, qui représente je pense le degré zéro de la création artistique. C’est à partir de ce moment que les véritables questions sur la nature du travail à faire se posent. Dans un environnement artistique les tentations peuvent être grandes pour orienter le travail selon diverses influences. J’ai eu la chance de rencontrer Christian Boltanski à ce moment important de mon parcours, car son enseignement m’encourageait dans une pratique indépendante et très libre, en harmonie avec ma pensée.

Dans ta question tu évoques un éventuel conflit entre les traditions pas forcément convergentes. Je peux dire que je n’ai pas vécu un tel conflit dans mes jugements esthétiques. Mais il y avait quelque chose qui me frustrait et qui concernait la culture dans un sens très vaste et général. Je vivais dans un pays dont beaucoup d’informations m’échappaient dans tout domaine : l’histoire, la géographie, la langue, la littérature, la philosophie, la politique, les relations sociales, les modes de vie, les traditions, etc. On pouvait bien sûr s’informer progressivement sur tout, mais cela n’empêchait pas que persistaient une certaine distance par rapport à ce qui m’entourait et un sentiment d’être étrangère. J’ai parlé une fois à une critique d’art, Michèle Cohen Hadria, de ce sentiment et elle a utilisé le terme étrangéité pour le qualifier. Ce terme me convenait, car j’avais le sentiment qu’elle décrivait une réalité que je vivais et qui allait au de-là de l’expérience de vivre dans un pays étranger. Plus tard j’ai trouvé intéressante cette distance par rapport aux choses. Elle permettait un regard à la fois de l’extérieur et de l’intérieur.

J.B. : L’écran et les outils numériques jouent un rôle de premier plan dans ta création, ce qui contribue fortement à leur côté proprement moderne, pour ne pas dire « contemporain ». Comment est-ce que tu définirais cette dimension très moderne de ton travail et comment est-ce qu’elle se situe par rapport aux outils numériques ? Est-ce que le passage au numérique s’est fait sans véritable rupture ou a-t-il au contraire accéléré encore ton goût de l’expérimentation (le nouveau départ après l’abandon des règles, comme tu le dis) ? Et pourrais-tu donner un exemple d’une œuvre récente où tu as fait l’expérience d’un tel affranchissement pour aborder des territoires encore inconnus ?

N.S. : Dans un premier temps je me suis intéressée à l’écran à travers la vidéo et c’était encore la vidéo analogique. Le ciment et les matériaux lourds que j’utilisais jusqu’à là, rendaient le travail ingérable. L’intérêt pour le numérique est venu plus tard. En 1993-1994, j’ai eu la chance d’être artiste en résidence au Massachusetts Institute of Technology (MIT). C’était au Center for Advanced Visual Studies, connu pour ses expérimentations en art technologique. J’ai découvert le MIT avec stupéfaction. C’était un peu comme si je me retrouvais dans un film de science-fiction, un de ces films où on se réveille un jour dans un autre temps, dans un futur où le progrès technologique a tout bouleversé. À l’époque où j’ignorais quasiment tout du numérique j’ai trouvé un environnement dans lequel toutes les communications et informations et aussi tous les cours passaient par des réseaux informatiques et les projets les uns encore plus futuristes et inimaginables que les autres se développaient dans le secret des laboratoires. Dans ce temple technologique, moi qui étais depuis toujours très attirée par les sciences, j’ai été complètement fascinée par le monde numérique. Depuis des années 60 il y avait eu des expérimentations dans le domaine de l’art numérique au sein de certains laboratoires spécialisés, mais au début des années 90 nous étions à l’aube d’une évolution majeure qui rendait possible l’accessibilité de ces expérimentations à un nombre considérablement plus important d’artistes et d’usagers. C’était l’époque des premiers logiciels grand public du montage vidéo et de l’animation numérique. Les débats autour des projets en cours étaient passionnants. Tout le monde était préoccupé par l’avenir dans cette prolifération du virtuel, des réseaux, des moteurs de recherche et de l’interactivité. À mon retour en France j’ai essayé d’élargir mes approches en art numérique, mais assez vite j’ai eu un certain désenchantement. J’ai constaté que les œuvres qui utilisaient des technologies sophistiquées fonctionnaient souvent par l’impact qu’exerçait la magie technologique et par son aspect spectaculaire. Une fois que la magie perdait sa force l’œuvre aussi perdait son intérêt. Il y a un véritable danger quand la technique domine le contenu et l’expression d’une œuvre. Il a fallu attendre un certain temps pour que les progrès rendent les outils numériques banals et complètement accessibles à tous. C’est à ce moment-là, où chaque artiste pouvait manipuler facilement ces outils et jouer avec leurs possibilités, sans l’aide d’une équipe de techniciens et de programmeurs et sans les matériels de laboratoires spécialisés, que les médias numériques devenaient, je pense, de véritables médias artistiques. C’est dans cette phase et ces conditions seulement que je me suis intéressée à ces médias dans mon travail.

Le numérique me séduit par quelques caractéristiques de base. Avant tout car il permet une œuvre qui est dans son essence inachevée et modifiable. Le programme informatique qui la constitue peut prendre des réalités multiples selon des conditions et des supports différents. On est ainsi dans un terrain qui favorise les œuvres plurielles et les work-in-progress. La possibilité d’intégrer la temporalité, le mouvement et l’interactivité dans l’œuvre et la capacité de diffusion sur des réseaux informatiques offrent aux médias numériques des potentialités créatrices qui me retiennent également.

Par le souci d’éviter une dominance technologique, j’ai cherché une présence discrète du numérique dans mon travail et notamment dans mes installations. Par exemple dans Cabinet d’enquête sur les trajectoires déviées, le numérique permettait de visionner les résultats d’une enquête sous forme de texte déroulant et donnait au public la possibilité d’enregistrer sa propre réponse à une question. Cela rendait l’installation participative tout en y intégrant une dimension d’enquête anthropologique. J’ai souvent utilisé des textes déroulants, qui permettent d’apporter des éléments clés ou complémentaires pour la compréhension d’une situation. La déambulation dans l’espace d’une installation crée une temporalité ; le déroulement du texte ajoute une autre temporalité qui se superpose à l’autre et produit une dynamique qui me plait beaucoup.

Plus récemment je me suis orientée davantage vers des œuvres dédiées à la diffusion en ligne. Sur une scène artistique dominée largement par le commerce et les œuvres-marchandises la diffusion en ligne permet encore d’avoir une existence non mercantile, marginale certes, mais indépendante. Si je devais donner un exemple de ces travaux, je citerais Declarations, un work-in progress de 2016 qui ouvre dans mon parcours une piste d’exploration nouvelle.

Dans un espace virtuel très épuré sous forme de grille, Declarations présente la succession simultanée de phrases qui s’inscrivent dans différentes cases et disparaissent aussitôt. Il n’est pas toujours possible de lire toutes les inscriptions. Les phrases très courtes expriment des réflexions et sentiments qu’on ne rend pas publics en général, des convictions profondes par rapport à ce qui se passe dans le monde, autour de nous, mais aussi des préoccupations très personnelles voire intimes. Dans la période limitée où ce travail a fonctionné comme work-in-progress, les nouvelles phrases s’ajoutaient au fur et à mesure et parfois remplaçaient celles qui n’étaient plus valables. Chaque phrase dans ce travail a une vérité qui m’a préoccupée un moment. Il ne s’agit pas des phrases qu’on rédige juste pour la nécessité d’un travail artistique. Le dispositif en grille et la simultanéité d’inscription des phrases sont très importants et schématisent une sorte de carte mentale, un espace intérieur en renouvellement continu.

J.B. : La notion de « dispositif », soit de mise en espace du travail artistique, est très importante pour toi, mais peut-être préfères-tu le terme d’« installation », qui a l’avantage de nommer déjà un certain type, voire un certain genre d’art visuel contemporain. Plusieurs de tes expositions prennent en effet la forme de telles « installations », notamment le Cabinet d’enquête sur les trajectoires déviées, réalisé dans le cadre de l’exposition Unedited History: Iran 1960-2014 (Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 2014, MAXXI de Rome, 2014-2015, commissaire Catherine David) et Les non-dits de Chirin, 2018 (exposition Quel amour !? au Musée d’Art Contemporain – Marseille (mac), commissaire Eric Corne). Chacune de ces œuvres, qui mélangent mots et images (on y reviendra) se réfère à des livres de poésie persane du 12e siècle, ce qui se rattache évidemment à ton refus de toute rupture radicale entre passé et présent, entre ici et ailleurs, entre modernité et tradition. Mais ce qui frappe d’abord, c’est de voir à quel point ces installations gravitent autour d’un creux, d’une absence, qu’il s’agisse de quelque chose dont nous avons perdu les traces (une série d’oiseaux rayés de la mémoire humaine faute d’avoir trouvé la destination idéale de leur voyage ou migration ; puis les malentendus et les non-dits d’une histoire d’amour tragique). Comment est-ce que tu as donné forme à pareille absence ? Les installations mêmes ne sont guère minimalistes et ne jouent nullement avec l’esthétique de la rature ou de l’invisible : nous voyons les oiseaux, tu nous offres aussi les mots de la princesse Chirin. Comment l’installation arrive-t-elle à faire sentir une certaine forme de vide au cœur même de deux compositions aussi riches et denses ?

Narmine Sadeg, Cabinet d’enquête sur les tragectoires déviées, 2014, Musée d’Art Moderne, Paris et Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI), Rome.

N.S. : Les travaux que tu évoques, sont des grandes installations muséales, avec de multiples éléments constituant presque des expositions en soi à l’intérieur des expositions collectives. La forme d’installation qui rend possible de nombreuses interactions entre les éléments permet plus facilement l’expression de la pluralité et la complexité d’une situation.

Quand je travaille, je ne cherche pas spécialement un lien avec ma culture d’origine. Je laisse mes idées se développer librement sans aucune contrainte et si ma pensée est imprégnée de ma culture d’origine, ce lien apparaitra naturellement. Le cas de ces deux installations est un peu différent. La première a été présentée dans le cadre d’une exposition itinérante consacrée à l’art iranien. Cette situation incitait naturellement à proposer un travail en lien avec l’Iran. La deuxième a été montrée dans une exposition avec des artistes de différentes origines, mais j’avais ressenti là aussi qu’on attendait de moi un travail en rapport avec ma culture. Ceci-dit, s’il existe dans mon travail un intérêt pour l’histoire ou la littérature anciennes, cet intérêt ne marque pas vraiment mon langage artistique proprement-dit. Les références à une culture ancienne apparaissent plutôt comme matières à réflexion dans un contexte d’approche résolument contemporain.

Je réfléchis beaucoup sur les effets de la culture dominante sur la pensée des individus, sur une sorte de conditionnement culturel ou, de manière plus large, sur les tropismes socio-culturels (si on utilise le vocabulaire de Nathalie Sarraute). On pense d’une certaine façon, on croit à certaines choses, parce qu’on est né et vit dans une certaine culture. La littérature populaire marque particulièrement la façon de penser et participe fortement à ce conditionnement. J’ai choisi exprès deux livres de poèmes très populaires, deux chefs-d’œuvre de la littérature persane, pour les détourner et attirer l’attention vers ce qu’on ne voit pas d’habitude, car on est conditionné pour voir ce qui est transmis par des générations et générations et qui ne correspond d’ailleurs pas toujours au message d’origine imaginé par l’auteur ou à la réalité d’une situation. Les messages des deux livres de poèmes à l’origine de ces deux installations sont ancrés profondément dans la culture iranienne.

Narmine Sadeg, Sans titre, 2014; caséine, cire et paraffine sur papier, 65×50 cm

Le Cabinet d’enquête sur les trajectoires déviées fait référence au livre d’Attar, La conférence des oiseaux. Il s’agit de l’histoire d’une quête initiatique. Une centaine de milliers d’oiseaux partent à la recherche d’un roi/dieu idéal suivant les indications d’un oiseau-messager. Le parcours est dur et périlleux et seuls trente oiseaux arrivent à destination. Tous les autres sont contraints d’abandonner, de changer de trajectoire de vie. Nous ne connaissons pas leur destin. Dans le livre toutes les attentions sont portées vers les trente oiseaux qui arrivent à destination, ce sont des exemples à suivre. Dans mon installation, je m’intéresse aux destins des oiseaux aux trajectoires déviées, ceux qui sont considérés dans le livre comme inférieurs, des perdants, ceux qui n’ont pas voulu ou n’ont pas pu sacrifier tout dans leur vie et suivre jusqu’au bout le chemin que l’oiseau-messager leur indiquait pour atteindre leur objectif idéal. Mon travail est en réalité une réflexion sur les perdants. L’installation pose une question essentielle : ces oiseaux aux trajectoires déviées sont-ils vraiment des perdants ?

Avec nos regardes d’aujourd’hui, je voulais que le public réfléchisse par lui-même et porte un jugement personnel sur le choix de ces oiseaux. Un dispositif informatique (dont j’ai parlé précédemment) permettait au public de déclarer sa préférence entre le destin des deux groupes d’oiseaux. J’ai souvent pensé à ceux dont nous ne savons rien. Il y a tant de monde à l’image de ces oiseaux dont la présence semble fantomatique.

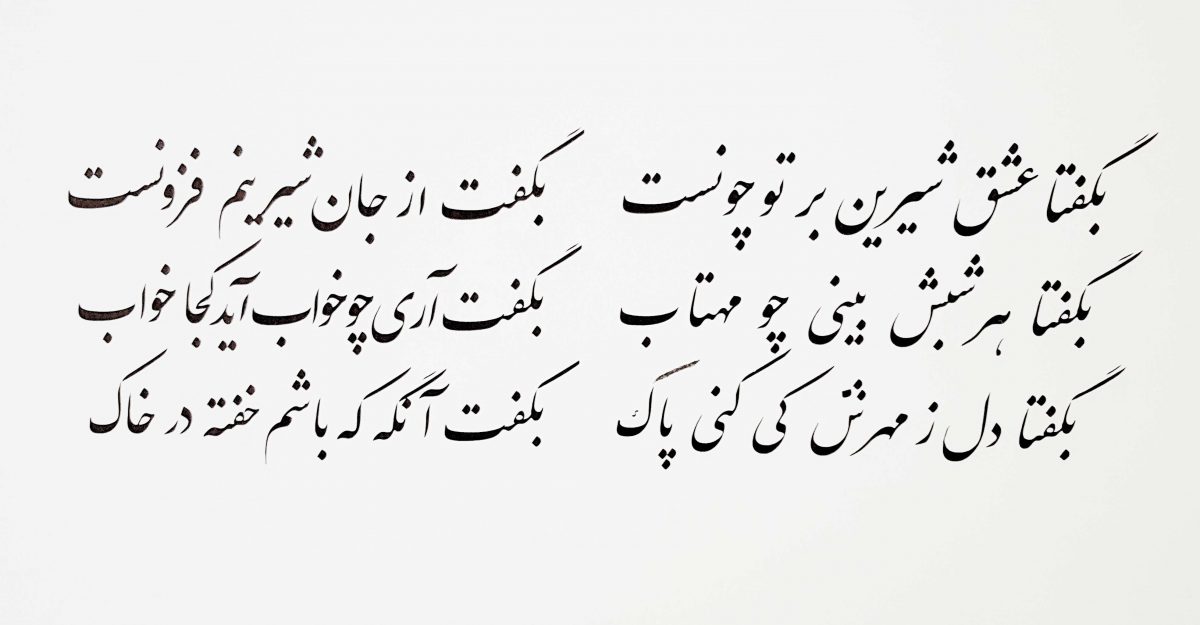

Dans Les non-dits de Chirin je fais référence au livre du grand poète Nizami, Khosrow et Chirin, qui raconte l’histoire d’un trio d’amour tragique. Dans le livre, bien que la princesse Chirin soit amoureuse de ses deux amants, il n’existe aucun mot de déclaration de son amour pour l’un des amants. Dans mon installation j’ai aimé faire parler Chirin, qui s’interroge sur ce choix du poète, sur cette absence. La Chirin de l’installation est une femme émancipée du 21ème siècle qui parle librement de ses deux amours et qui n’apprécie pas que son histoire soit décrite partiellement, avec des réserves. Pourquoi le poète a-t-il hésité de la présenter comme une femme amoureuse à la fois de deux hommes ? Le petit livret qui accompagne cette installation dévoile les pensées de Chirin écrites en forme d’un monologue similaire à un journal intime. J’ai aimé ce renversement de situation où l’héroïne parle de l’auteur du livre.

Nrmine Sadeg, Les non-dits de Chirin, 2018, installation au Musée d’Art contemporain de Marseille (MAC).

La représentation du vide et de l’absence dans la première installation se fait, d’une part, à travers une liste des noms de toutes les espèces d’oiseaux en Iran inscrite sur un mur à la manière d’un mémorial et, d’autre part, au moyen d’un ensemble de dessins au trait de cinq cents oiseaux sur des plaques transparentes disposées sur des présentoirs qui permettent de les visualiser ensemble comme dans une archive. Par rapport aux trente oiseaux, présentés sous forme de taxidermies, ces cinq cents oiseaux nous retiennent par leur nombre mais aussi par leur aspect immatériel et fantomatique.

Dans Les Non-dits de Chirin, les paroles de Chirin qui évoquent l’absence dans le livre, acquièrent une réelle présence, à la fois sous forme de texte déroulant sur l’écran d’un moniteur et sous forme de pages imprimés reprenant des extraits de son journal.

Proposer des lectures inattendues et détourner l’attention du public vers des horizons différents sont des démarches souvent présentes dans mon travail. Elles déstabilisent le public. Ces horizons témoignent des réalités peu perceptibles, des absences.

J.B. : En 1993-1994, grâce à un Prix de la « Villa Médicis Hors les murs », tu réalises une série de 41 entretiens avec des personnalités du monde de l’art en France et aux États-Unis, à qui tu soumets plusieurs questions : sur leur relation avec les artistes, leur préférences artistiques, leur sens de responsabilité. Intitulé Tell me about art, ce travail sera réalisé mais jamais montré. Tu viens de le refaire en version numérique. Comment ce projet s’est-il développé ? Quelles sont les grandes leçons de ces entretiens ? Et si le projet était à refaire aujourd’hui, qui seraient les personnalités invitées ?

N.S. : Le travail avec le médium vidéo qui nécessitait des contacts constants avec les institutions m’a fait découvrir au début des années 1990 des relations très complexes entre les artistes, les commissaires et les institutions. Il y a eu un moment où j’ai jugé indispensable de me plonger dans une investigation de vaste envergure pour mieux comprendre la situation et avancer dans mon travail. L’idée d’un projet sous forme d’une série d’entretiens avec les personnalités les plus concernées s’est imposée tout de suite. Si ce travail devait apporter des réponses à mes questions de jeune artiste, dès le départ j’ai eu l’idée d’une étude dotée d’une approche scientifique, d’une volonté d’apporter un nouvel éclairage sur des questions présentes sur la scène artistique.

Ce qui était particulier dans ce projet, c’était de vouloir présenter cette investigation non seulement comme un ensemble documentaire mais aussi sous la forme d’une installation artistique. Derrière l’idée de l’installation il y avait toujours cette tendance persistante dont j’ai déjà parlé, de montrer l’aspect pluriel de la vérité, de faire parler ce qui circulait entre les points de vue multiples. Je voulais présenter ainsi les 41 interviews simultanément avec la possibilité d’écouter chaque entretien à l’aide des écouteurs. Ces interviews devaient refléter, comme un microcosme, la relation de l’artiste et les institutions à ce moment-là. L’espace d’entre-deux est un espace illisible qui incarne non pas une absence, mais une multitude de possibilités. J’aime cette présence de l’illisible dans cette forme. Elle établit un lien profond avec ma façon de voir le monde.

Il y avait dans ce projet une influence évidente de mes études en histoire de l’art, entre autres sur la question d’illisibilité. On peut y voir aussi mes intérêts pour certains démarches anthropologique fondées sur des comparaisons. À cette période, je réfléchissais beaucoup sur l’idée de « document ou documentaire d’artiste » qui serait conçu comme un matériau pour une installation ou œuvre art.

Si je devais parler des grandes leçons de ces entretiens, je retiendrais d’abord la diversité des réponses et les contradictions qui m’ont fait comprendre qu’il ne pouvait pas exister de règles établies dans les relations entre artistes-institutions et qu’en fait tout type de relation était possible. La deuxième leçon concernerait la place de l’artiste. Ces entretiens m’ont montré que malgré toute l’importance des institutions et de la médiation artistique, la première place de la scène artistique est incontestablement celle de l’artiste et son œuvre. Les institutions vont toujours adapter leurs attitudes et leurs actions au travail de l’artiste. Ces deux leçons ont été très libératrices pour moi. Par rapport à mes sentiments d’il y a trente ans, obnubilés par le très grand pouvoir du côté des institutions, aujourd’hui je suis persuadée que le pouvoir est du côté de l’artiste, dans sa pensée, dans ses convictions, dans sa créativité.

Dans la version numérique de ce travail j’ai voulu intégrer un élément qui pouvait l’actualiser. J’ai produit ainsi une œuvre annexe, un work-in-progress, sous forme d’une vidéo-texte projetée dans un format très modeste. Elle représente le défilement des phrases qui renvoient à mes préoccupations actuelles comme artiste et ces préoccupations sont d’une tout autre nature que celle des relations de l’artiste avec les institutions.

Tu me demandes qui j’inviterais si je devais refaire ce projet aujourd’hui. Je dirais qu’aujourd’hui je n’envisagerais plus un projet sur les institutions. Si je devais me lancer dans une investigation de cette forme, je choisirais des interlocuteurs de divers horizons, des artistes, des écrivains, des philosophes, des penseurs qui développent chacun dans leur coin des idées originales, pas forcément très médiatisées.

J.B. : À travers Tell me about art, tu fais davantage que réaliser une installation ou un travail documentaire : c’est un véritable travail de commissariat d’exposition –mais d’une exposition faite par une commissaire particulièrement discrète, peu intrusive. Comment est-ce que tu conçois le travail de commissaire d’exposition, et quelle serait l’exposition que tu aurais envie de faire maintenant : quel lieu ? quelles formes d’art ? quels artistes ? quel type de discours d’accompagnement ? quelles relations avec le monde des musées ou des galeries ? quelles possibilités de faire durer l’exposition au-delà de l’événement ? Et est-ce que tu considères que ce que tu fais dans Place est un travail de commissariat d’exposition ?

N.S. : C’est vrai qu’il y a une dimension de commissariat dans Tell me about art. C’est une sorte de renversement de situation où c’est une artiste qui met en scène les déclarations des commissaires. J’aime le travail de commissariat dans ce sens, comme faisant partie du concept artistique d’une œuvre. Mais j’ai fait aussi du commissariat dans le sens traditionnel. En 2014 j’ai lancé une grande exposition sur l’art contemporain iranien au Musée d’Art Moderne de Paris et au MAXXI à Rome. Aujourd’hui beaucoup d’artistes sont invités de faire ce genre de commissariats, mais de tels projets ne sont pas ce qui m’intéresse vraiment. Si j’ai entrepris ce travail, c’était par une nécessité intérieure et par un certain sens de devoir envers mon pays d’origine. J’aime rester concentrée sur mes préoccupations d’artiste.

La situation est toute autre pour la revue Place. Même s’il y a un travail indispensable de sélection pour assurer la qualité et la continuité des contenus, je ne pense pas vraiment à un travail de commissariat. Place a pour vocation de constituer une plateforme qui encourage le croisement des idées et les choix des œuvres sont faits plus ou moins par la suggestion des uns et des autres.

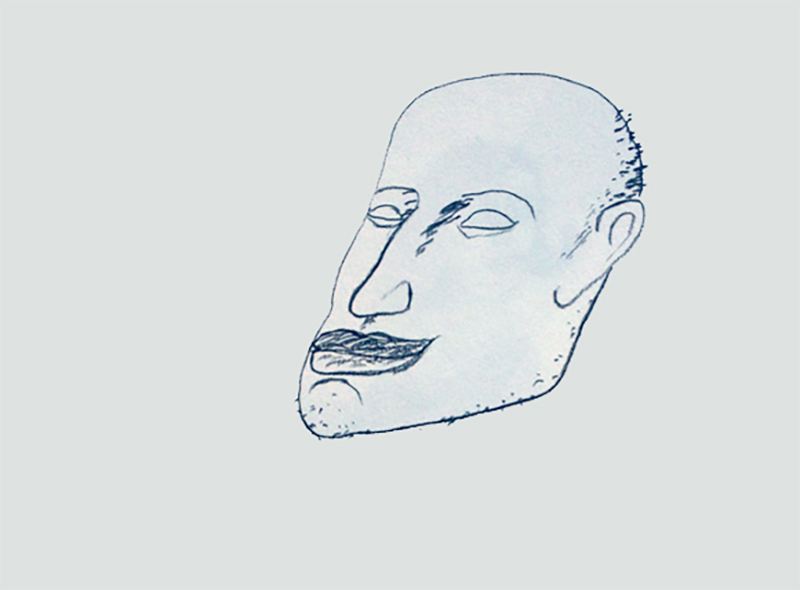

Narmine Sadeg, Face, 2021; crayon sur papier, retravaillé sur l’ordinateur.

J.B. : Comme beaucoup d’artistes contemporains, tu es fascinée par le travail sur l’archive et les mécanismes de l’appropriation (notamment dans certains travaux déjà publiés dans Place). Or, chaque artiste a aussi des prédilections pour telle ou telle sorte d’archive et telle ou telle stratégie d’appropriation, souvent liées à des pratiques de collection. Est-ce le cas pour toi aussi, ou est-ce que tu pars plutôt d’une idée ou d’un concept préalable avant de choisir l’ensemble où tu feras ensuite une intervention ?

N.S. : Depuis des années je m’intéresse à certaines catégories de dessins considérées comme non artistiques, tels que des dessins démonstratifs ou fonctionnels qu’on trouve notamment dans des manuels d’apprentissage. Ces dessins au trait, très simples, m’ont toujours fascinée. La mise en ligne par Google des archives de brevets d’inventions américaines depuis le début du siècle m’a permis de découvrir avec bonheur une source très riche de ce type de dessins, car ces brevets contenaient tous des dessins qui montraient les détails et le fonctionnement de chaque invention. Aujourd’hui des photos ou des simulations virtuelles remplacent souvent ces dessins ; mais jusqu’en 1960 il y a eu dans des brevets surtout des dessins réalisés manuellement. Très souvent ces dessins étaient faits par des personnes qui n’étaient pas des artistes. J’imagine qu’ils étaient surtout proposés par des dessinateurs techniques ou industriels. J’aime la maladresse de ces dessins qui font parfois penser à l’art brut mais qui s’en détachent aussi souvent par un souci de précision et d’exactitude. Dans un premier temps j’ai commencé à collectionner un choix de ces dessins sans avoir une idée de ce que j’allais en faire. Mais au fur et à mesure que cette collection grandissait j’ai eu envie d’utiliser les dessins comme matériaux dans certains de mes travaux. Devant un nombre de ces dessins j’ai le même sentiment d’appréciation que devant certaines œuvres d’art reconnues.

Parcourir les brevets d’inventions sur Google a attiré mon attention vers une réalité intéressante qui est le désir de l’homme pour inventer sans cesse des objets, des choses nouvelles, utiles ou inutiles. Il y a beaucoup d’objets qui ne seront probablement jamais produits en masse mais qui sont porteurs d’un certain rêve de leur inventeur et peut- être d’une époque, d’un lieu. Ces dessins me projettent toujours dans des histoires qui se cachent derrière eux. People and Things publié dans Place n° 3 évoque ces histoires.

Narmine Sadeg, People and Things, 2021; animation numérique en ligne.

J.B. : Artiste plasticienne, au sens libre et large du terme, tu es fascinée par l’écriture, qui te sert à la fois de source d’inspiration et de matériau de base. Tes œuvres se font souvent en référence à des textes et à partir d’eux. Tu as déjà évoqué l’importance de l’héritage littéraire persan, mais il y a aussi, plus récemment, ta collaboration avec l’autrice d’avant-garde Joan Retallack. Comment ce travail à quatre mains et d’autres recherches plastiques sur le texte ont-ils a modifié tes idées sur l’écriture ?

N.S. : Mon intérêt pour l’écriture provient tout d’abord de mon amour pour le livre et pour la lecture. Dès mon adolescence j’avais une certaine boulimie de lecture, mais ma passion pour l’écriture dans l’art a commencé avec la découverte des textes ou pseudo-graphèmes chez Paul Klee. Plus tard, des années de recherche pour ma thèse sur les interférences peinture-écriture m’ont fait découvrir, dans une dimension plus méditée, un univers très riche et passionnant qui m’a définitivement marqué. Je découvrais une source inépuisable d’investigation.

Dans mon travail l’écriture dans ses diverses manifestations fonctionne souvent comme un matériau qui apporte parfois du sens parfois de la sensibilité, parfois juste une trace, une forme. C’est un matériau avec multiples visages. Je reste très attentive à toutes les formes de littérature et de texte qui sortent des formes traditionnelles et il y en a beaucoup aujourd’hui. J’ai déjà parlé de l’écriture comme un des éléments constants dont les interactions constituent mon travail. L’importance de l’écriture par rapport aux autres constantes c’est qu’elle peut agir à la fois dans l’œuvre et à côté d’elle, avec ses multiples potentialités.

Narmine Sadeg, South North, 2021; lettres adhésives sur toile, 27x 36 cm.

Ma collaboration avec Joan Retallack a été motivée avant tout par ma fascination pour l’écriture. Depuis peu, j’ai eu le bonheur d’avoir des échanges avec elle en vue de quelques essais créatifs autour de texte-image. Nous avons lancé quelques productions, encore timides. Mais au-delà de ces productions ces échanges ont été extraordinairement enrichissants pour moi. J’ai été très impressionnée par son sens de liberté totale et d’ouverture qui se manifeste non seulement dans ses poèmes, mais aussi dans chacune de ses remarques et dans ses perceptions en général.

J.B. : Si tu avais à définir, de manière très globale, non pas ta propre position dans le monde de l’art, qui dépend forcément d’un contexte institutionnel géré par d’autres instances que les seuls artistes, mais ce que tu apportes à l’art d’aujourd’hui, quels seraient les éléments qui te paraissent les plus importants, et comment est-ce que tu t’inscris dans quels genres de courants ou de tendances ?

N.S. : L’art est pour moi un moyen pour interroger le monde et être dans le monde. Au-delà d’un espace qui représenterait la trace de ce qui est vécu, je voudrais que mon travail soit le lieu même de pensée et d’émotion.

Dans le contexte de l’art contemporain il est difficile de définir des tendances. Si je devais donner des précisions quant à la forme globale de mon travail, je dirais que c’est un travail protéiforme. Cet aspect s’explique en partie par l’utilisation des médias très variés, mais aussi par leur pluridisciplinarité. Quant à son contenu, nous avons déjà abordé ses piliers. Nous venons de parler de l’écriture. J’ai évoqué aussi mon intérêt pour le flou comme l’expression de l’incertitude, pour le multiple pour les espaces d’entre-deux, pour les intervalles, pour l’illisible et une méfiance envers toute fixité. Je suis prise dans un mouvement de va-et-vient d’un regard qui scrute d’une part le monde qui nous entoure et d’autre part les individus confrontés à ce monde. C’est un regard à distance, étranger. L’étrangéité, comme je l’ai déjà dit, marque profondément et mon regard et mon travail. Cette notion est certainement liée à une tendance à explorer dans tout phénomène la part d’instabilité. Plusieurs séries renvoient dans leur titre à la notion d’unsettled. C’est un terme qui me convient. Si je devais résumer à l’extrême ce que mon travail apporte je dirais peut-être qu’elle est l’expression de l’instabilité, d’un monde instable : unsettled world.

Leuven – Paris, 2022