#6 – Janvier / January 2024

COUP DE DÉDUCTION

Entretien de Cécile Mainardi avec Guy Lelong

À propos de son livre Déductions de l’art

Un récit transverse partant de Mallarmé : Buren, Grisey, Danielewski, Rahm, Noé

Guy Lelong, Déductions de l’art, Presses universitaires de Liège, coll. « Information et communication », 2023, 370 pages.

Cécile Mainardi : Ton livre est une œuvre d’historien, de critique et de théoricien d’art, je dirais plus encore de « penseur » de l’art. C’est un ouvrage de fond.

Le thème de Place 6 est « Traverse ». Pourrais-tu nous faire une brève présentation de ton livre, Déductions de l’art, à la lumière de cette notion (d’autant que j’avise dans le sous-titre le terme de « transverse » : Un récit transverse partant de Mallarmé : Buren, Grisey, Danielewski, Rahm, Noé.)

Passage, croisement franchissement : J’aimerais que tu nous explicites par là même cette notion de « transverse », sa spécificité inédite (puisqu’elle a besoin d’un néologisme pour se dire), et en quoi elle est un pivot dans ton livre ?

Patrice Hamel, Réplique n°5, 1996, version n°5, 2010, néons bleus réfléchis dans une porte vitrée, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 19e, porte ouest. Photo : Rémi Geoffroy.

Guy Lelong : Je ne sais en effet jamais trop comment me définir, n’aimant pas trop les cases. Ce livre étant, comme tu le dis, à la fois œuvre d’historien, de critique et de théoricien d’art, il est sans doute plus juste de dire qu’il essaie de penser l’art.

Et il n’est pas sans rapport avec le thème du présent numéro de Place, « traverse[1] », puisqu’il traverse une portion de l’histoire de l’art – tous domaines confondus (littérature, peinture, musique, architecture, cinéma) – depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui mais sans en respecter les découpes convenues (modernité, modernisme, postmodernisme). Et il le fait à l’aide du principe qui lui donne son titre : la notion de déduction. C’est pourquoi ce livre est un récit transverse, néologisme indiquant qu’il s’agit à la fois de traversée et de transversalité.

Le « récit transverse » s’oppose à la notion qu’ont inventée les postmodernes. Selon eux, la « modernité » était légitimée par les « grands récits » de la spéculation (l’idéalisme allemand) et de l’émancipation (les Lumières). Et en définissant la « condition postmoderne » comme n’étant plus légitimée par un grand récit, ils ont instauré une rupture entre ces deux régimes. Un certain postmodernisme s’est alors construit en opposition à la « modernité », voire a revendiqué vouloir en finir avec elle. Mais dès lors qu’on analyse précisément les œuvres censées appartenir à ces différentes catégories générales, l’on se rend compte que ces catégories ne fonctionnement pas. Elles apparaissent en effet à la fois trop larges et trop restreintes. Trop larges parce qu’elles rassemblent souvent des œuvres ou des courants que tout oppose (le surréalisme et le constructivisme russe par exemple), trop restreintes parce que des œuvres censées appartenir à ces catégories distinctes apparaissent parfois relever d’une même pensée (Theo van Doesburg et Buren ont par exemple une conception très proche du virtuel, alors que le premier est réductionniste et le second défend l’élargissement contextuel). Alors que certains « postmodernes » affirmaient dès les années 1980 qu’on en avait fini avec les « avant-gardes » et notamment le Nouveau Roman, il m’apparaissait au contraire que des fonctionnements comparables continuaient à fructifier en musique contemporaine et, plus précisément, avec la musique spectrale, ou en arts plastiques et, plus précisément, avec les travaux in situ de Daniel Buren, courants que je découvrais à peu près en même temps au milieu des années 1980. Alors plutôt que de faire se succéder des « grands récits », chacun prétendant mettre fin à celui qui le précède, j’en suis venu à proposer la notion de « récit transverse », ce qui implique d’une part que de tels récits transverses ne respectent pas les prétendues coupures des « grands récits », et d’autre part que plusieurs « récits transverses » ne cessent de se superposer. Dans ce livre, le « récit transverse » que j’explore est celui des Déductions de l’art, qui a été systématisé pour la première fois par Mallarmé et qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui et dans tous les domaines en ayant parfois paru se redéfinir.

Photo-souvenir : Daniel Buren, Les Deux Plateaux, sculpture in situ, cour d’honneur du Palais-Royal, Paris, 1985-1986. Détail. © DB-ADAGP Paris

Sculpture entièrement déduite des particularités architecturales de la cour d’honneur du Palais-Royal.

CM : Je poursuivrai par une question de grammaire, et t’interrogerai sur la valeur de la préposition « de » dans ton titre, Déductions « de » l’art.

Faut-il en effet considérer ces « déductions » en tant qu’elles sont celles de l’art, autrement dit celles qu’en quelque sorte « l’art fait », celles auxquelles il arrive (comme on arrive à des conclusions/solutions) et dont on pourrait dire qu’il est, sinon le sujet, mais l’agent ou l’opérateur ?

Ou bien ces déductions sont-elles à comprendre comme étant celles dont l’art participe, celles par lesquelles il advient à lui-même et se produit, celles dont il est en un sens la conséquence, la chose déduite ?

GL : Non, ces déductions ne sont pas celles de l’art, mais seulement un principe opératoire qui participe de l’art puisqu’il s’effectue au sein des pratiques dites « artistiques ». Ce principe est d’ailleurs très minoritaire, d’abord parce qu’il n’a été systématisé qu’avec Mallarmé à la fin du xixe siècle, ensuite parce qu’une minorité d’acteurs de l’art s’en est emparée. Quant à sa définition je ne peux que répéter ce que j’en ai dit : « Alors que toute une tradition artistique occidentale dominante tend à imposer des idées ou des systèmes a priori aux propriétés des langages, des médiums, voire des lieux d’accueil des œuvres, cette pensée tend tout à l’inverse à déduire un sens multiple de l’exploration de ces propriétés ».

CM : Plus largement pourquoi ce mot (pris au champ de la logique) de « déduction » ? J’ai bien compris qu’elle est valérienne. Tu dis d’ailleurs qu’elle l’est « dans le sens où Valéry l’emploie quand il évoque “le type idéal de l’œuvre toute déduite” ». N’aurait-il pas pu être aussi bien : conséquences, développements, décomptes, ou engendrements. Explicite-nous si tu veux bien ce qu’entend là Valéry ?

GL : C’est à Valéry que Mallarmé s’est sans doute le plus confié parmi les poètes de cette génération et il fut d’ailleurs le premier à qui Mallarmé a lu le Coup de dés. Ensuite c’est Valéry qui a le mieux expliqué, dans une langue transparente, ce que Mallarmé avait consigné dans une langue plutôt opaque. Et c’est donc à lui que j’ai emprunté le mot, d’abord parce que la phrase de Valéry où ce mot apparaît résume presque la pensée de Mallarmé, ensuite parce qu’étant pris au champ de la logique il regarde plutôt du côté des sciences, et qu’en bon goodmannien je pense qu’art et science ne s’opposent pas, mais sont au contraire complémentaires.

CM : Je remarque également que le terme déduction est au pluriel. Pourquoi ce choix ?

GL : Le terme est au pluriel, car il renvoie à tous les exemples de déduction que j’analyse dans le livre : donc les déductions désignent l’ensemble de ces exemples, qui se présentent de diverses manières, car il y en a plusieurs types.

CM : Peux-tu nous synthétiser ce que je pourrais appeler la « fonction mallarméenne », et son impact dans l’art du XXe et jusqu’à celui du XXIe à savoir, si j’ai bien compris, ce que Mallarmé appelait « l’initiative aux mots » (et que tu élargis toi à « l’initiative au médium ») qui crée de nouvelles conditions de possibilité à l’acte même d’écrire et de créer.

Je te cite : « N’ayant plus à se plier à un sens déterminé avant l’acte d’écriture, l’écrivain se laisse guider par les caractéristiques du langage pour organiser un texte dont le sens est déduit de ces caractéristiques. »

GL : On pourrait dire qu’avec ce que tu appelles la « fonction mallarméenne », il s’agit de rompre avec les conceptions idéalistes de l’art, celles qui donnent la priorité aux idées préalables. La « fonction mallarméenne » proposerait donc une conception matérialiste du texte et, plus généralement, de l’art, puisque ce sont les propriétés du médium qui sont premières. À condition d’aussitôt ajouter qu’une telle conception matérialiste ne doit pas sous-entendre la revendication d’une « matière en soi », qui est une nouvelle forme d’idéalisme. Une telle entité ne peut en effet exister, puisque la matérialité des médiums réagit nécessairement avec l’intersubjectivité des destinataires sans laquelle elle n’existe tout simplement pas.

CM : Pourrais-tu ainsi dire que mon livre La Foret de Porphyre, qui fait de la « lecture du lecteur » le propulseur et de son écriture, et le médium même du livre (dans lequel je vais jusqu’à dire ne plus y faire que du « remplissage ») serait potentiellement post-mallarméenne ? (Je fais partie des gens qui l’ont lu, et en suis a fortiori traversée, même si je n’y avais pas pensé spécialement en écrivant ce livre).

GL : L’art conceptuel (ou parfois minimal) a proposé des œuvres qui procédaient d’un « concept », autrement dit d’un énoncé verbal assez court qui les programmait. Cela a indéniablement été un bouleversement théorique car, pour le dire autrement, certains artistes revendiquaient que le projet d’une œuvre soit clairement énoncé. Mais cette revendication s’est effectuée selon des manières assez opposées. L’œuvre peut être réduite à son « concept », comme il en est avec les Statements de Lawrence Weiner quand ils ne sont pas réalisés et seulement inscrits sur les parois de tout édifice s’y prêtant, à commencer par celles des musées et des galeries. Comme Genette l’a fait valoir, c’était déjà le cas avec les ready-mades de Duchamp, puisque ce qui fait œuvre dans le ready-made, ce n’est pas l’objet quelconque placé dans un lieu institutionnel de l’art (on ne s’extasie pas devant les galbes de l’urinoir de Fontaine), mais l’idée de placer un objet quelconque dans une galerie ou un musée. Dans un article célèbre, Goodman a montré que le geste de Duchamp rendait caduque la question « Qu’est-ce que l’art ? » et il lui en a donc substitué une autre : « Quand y a-t-il de l’art ? ». Mais il arrive aussi que le « concept » soit le programme d’une réalisation. C’est notamment le cas des Wall Drawings de Sol LeWitt auxquels j’ai consacré de longues pages dans mon livre ; pour Sol LeWitt, le « concept » (en fait un texte assez court qui donne les instructions pour réaliser l’œuvre) est premier (un aveugle pourrait même « voir » le Wall Drawing) et la réalisation est une pure formalité, ce qui est évidemment faux, car les dessinateurs prennent des décisions en réalisant ces travaux. Bien que Buren ait été fort proche de certains de ces artistes, il a toujours refusé d’être considéré comme un artiste conceptuel et il en a fait la critique dès 1969 dans un texte intitulé Mise en garde. En effet, si pour certains minimalistes ou conceptuels (Sol LeWitt, Robert Morris, Dan Flavin, Carl Andre…), l’œuvre n’est pas indépendante du lieu où elle est exposée, Buren déduit ses travaux in situ des lieux destinés à les accueillir, si bien que la proposition plastique s’élabore en même temps que son « concept », qui donnera finalement lieu à un descriptif afin que le travail puisse être éventuellement refait. Bref, Buren, convaincu que c’est « la forme qui amène l’idée », a reproché très tôt à un certain art conceptuel d’accorder à une idée seule le statut d’œuvre d’art.

Quoi qu’il en soit, le fait qu’un travail artistique puisse être défini par un « concept » a été pour moi d’une grande importance, car j’en ai importé le principe dans mes propres travaux « littéraires ». Comme je le signale au début de mon livre, c’est sans doute Flaubert qui a opéré le premier un changement de ce type, puisque les projets de ses romans peuvent être définis par un énoncé verbal assez bref. Ainsi le concept de Madame Bovary est-il l’opposition d’un sujet trivial et d’un « type de prose parfait ». Plus tard, Joyce dira d’Ulysse qu’il est constitué de « dix-huit-livres en dix-huit langages », formule qui en définit le projet. Comme l’a fait remarquer Genette, c’est Perec qui, avec La Disparition, a poussé le plus loin ce principe conceptuel : « un roman privé de la lettre e ». Non sans ironie, la série de livres que Danielle Mémoire a commencé avec Modèle réduit et qui sont aujourd’hui au nombre de dix-sept peut recevoir comme concept : « le concept comme fiction[2] ». Quant à mon roman in situ Le Stade, il a notamment pour projet d’écrire un livre dont les quatre chapitres correspondent aux quatre phases (ou stades) d’élaboration d’un roman : le concept, le scénario, l’écriture, l’édition. Dans mon cas, et sans doute dans celui d’autres, ce « concept » est le résultat de toute une élaboration. Quoi qu’il en soit, les ouvrages littéraires ainsi conçus ont pour départ des questions de forme, afin de renouveler le genre auquel ils s’attaquent, et jamais un contenu auquel il faudrait s’assujettir. Or il faut hélas en convenir, la quasi-totalité des romans qui paraissent aujourd’hui se contentent de raconter des histoires, ce qui m’afflige, et de plus en plus d’auteurs ou d’autrices racontent même leur propre histoire, ce qui – sauf, évidemment, cas extrêmes dont il convient de témoigner – frise l’indécence narcissique, surtout quand cela finit par devenir un fonds de commerce.

Des textes du XXe siècle qu’on rapporte au genre de la poésie reçoivent évidemment toute mon admiration : les Nouvelles Impressions d’Afrique de Roussel, que je porte très haut, How to Write de Gertrude Stein, qui n’est toujours pas traduit en français, Francis Ponge, la Poésie Action de Bernard Heidsieck, la poésie visuelle ou concrète d’Emmett Williams et d’autres. Mais je dois dire qu’aujourd’hui, sans doute par méconnaissance, je suis assez peu attiré par ce genre. Il me semble trop souvent encrassé de métaphysique ou varier à l’infini la difficulté qu’ont leurs auteurs « d’être au monde », comme si on ne le savait pas. Je vois cependant des tentatives heureuses dans les travaux qui prolongent ceux des objectivistes américains en travaillant à partir de documents, ou qui interrogent les capacités du langage ordinaire, ou encore qui agencent leur texte à des dispositifs filmiques, sans oublier ceux qui renouvellent certaines potentialités de l’Oulipo.

Quoi qu’il en soit, il me semble qu’il y a aujourd’hui beaucoup plus d’expérimentation dans le genre de la bande dessinée que dans celui de la littérature, même si cette expérimentation n’occupe évidemment qu’une part infime de ce genre.

Alors j’ai été très surpris de découvrir, dans ce contexte supposé, que ton livre, La Forêt de Porphyre, était programmé par un « concept », celui, en l’occurrence fort ironique, pour ne pas dire impossible à réaliser, des textes-faits-pour-n’être-lus-qu’une-seule-fois. Et que ton livre consistait à proposer un ensemble de textes respectant ce contrat.

Après ce long préalable, je peux répondre à ta question, à savoir si le principe « conceptuel » de ton livre relève ou non du principe déductif mallarméen. Il n’y a pas coïncidence entre l’art conceptuel et l’art déductif. Certains Wall Drawings de Sol LeWitt sont entièrement déduits des particularités d’un mur (présence de prises électriques entre lesquelles on trace des traits, etc.) ; pour ce qui est des Wall Drawings modulaires, leurs trames quadrillées – et c’est d’ailleurs tout leur intérêt – sont déduites du format du mur, si bien que d’une réalisation à l’autre leur dessin est comme « stretché ». En revanche les éléments géométriques simples appelés à prendre place dans chaque carré de la trame ont été pensés par Sol LeWitt pour pouvoir constituer un dessin général et ne procèdent donc pas d’un principe déductif.

Pour ce qui est de ton livre, je dirai qu’il actualise un mode de lecture du texte et que ce mode est évidemment déduit du livre. De même, c’est de la multiplication des textes répondant au concept du livre qu’est indéniablement déduite la forêt du titre, mot que tu définis comme une « série de configurations ressemblantes ». En revanche, peut-être que certaines de ces configurations relèvent moins de la déduction que de la variation, mais il faudrait étudier la chose de plus près.

CM : Tu me faisais remarquer que certains artistes, dépositaires de la « fonction mallarméenne », ne l’avaient pas lu pour autant.

Comment expliques-tu le fait qu’ils aient pu être traversés par lui ?

Cette idée était-elle « dans l’air » ? voire antérieure à lui ?

GL : C’est en effet assez mystérieux qu’à un siècle d’écart, les mêmes questions se soient reposées, dans l’ignorance de la proposition mallarméenne initiale. On ne peut qu’être réduit aux hypothèses. D’abord la question du médium a innervé tout le XXe siècle. Ensuite, plusieurs acteurs des pratiques artistiques ont pu se rendre compte, indépendamment les uns des autres et par des voies sans doute distinctes, qu’ils avaient tout intérêt à élaborer leurs travaux à partir des propriétés de leurs médiums spécifiques dont les définitions avaient changé : les propriétés du contexte pour Buren qui prône un élargissement du champ visuel, les propriétés du phénomène sonore redéfinies par l’acoustique moderne et l’informatique pour Gérard Grisey, les propriétés météorologiques de l’espace architectural auxquelles l’informatique permet d’avoir accès pour Philippe Rahm.

CM : Mallarmé a-t-il catalysé une modernité qui se serait préparée en amont, déjà depuis du Bellay (fui par les muses) ou avant encore, par certains troubadours ?

Je te cite : « Ce projet du “livre sur rien” [de Flaubert] est probablement la condition de possibilité du projet mallarméen d’un art déduit des propriétés du langage ».

À cet égard, réflexe de poète de ma part, je ne peux m’empêcher de voir cette quête du rien déjà à l’œuvre chez un Guillaume de Poitiers, Duc d’Aquitaine, dès le XIIe siècle.

« Je ferai un vers de pur rien

Ne sera de moi ni d’autres gens, ne sera d’amour ni de jeunesse »

À quand remonterait-elle ? aux mystiques, ou autres poètes arabes ? Comment se serait-elle ainsi « logicisée » dans l’histoire de la pensée occidentale ?

GL : Le projet du « livre sur rien » de Flaubert est à une décennie près contemporain de Mallarmé, qui avait lu Flaubert. On peut donc faire l’hypothèse, sinon d’une influence, du moins d’un questionnement qui était de l’époque.

En revanche pour les époques beaucoup plus anciennes, les contextes historiques sont si différents que je me méfie des rapprochements hâtifs. À l’exception d’un texte sur une interprétation d’Hamlet, qui ouvre quasiment Crayonné au théâtre, et d’un autre, « La fausse entrée des sorcières dans Macbeth », qui clôt ce même recueil, il me semble – mais je n’ai pas été vérifier – qu’en matière d’écrivains, Mallarmé ne remonte guère plus loin qu’à Hugo, le MAÎTRE à abattre (sous lequel s’entend évidemment le mot « mètre »). Pour ce qui est de la poésie du XVIe siècle, on en est donc réduit aux conjectures.

La fin, célèbre, de l’un des sonnets placés presque au début des Regrets de Du Bellay :

De la postérité je n’ay plus de souci,

Cette divine ardeur, je ne l’ay plus aussi,

Et les Muses de moy, comme estranges, s’enfuyent.

ne me semble avoir guère de rapport avec la position mallarméenne dont la priorité accordée au langage le conduit à réduire le sujet du poème vers l’insignifiance du vide ou du néant, bref du « rien » (c’est le fameux bibelot aboli). Chez Du Bellay, il me semble qu’il faut seulement voir une conception plus distanciée de la poésie, et ces trois vers ont sous cet aspect assurément valeur de manifeste.

On a souvent rapproché Mallarmé d’un autre poète du XVIe siècle en raison d’une complexité linguistique commune, c’est Maurice Scève, surtout connu pour sa DELIE, OBJECT DE PLUS HAULTE VERTU, long enchaînement de dizains faits de décasyllabes (soit dix sur dix). Cette caractéristique ne suffit pas à faire de Maurice Scève un annonciateur du projet mallarméen. Pourtant, l’on trouve dans DELIE un dizain absolument autoréférentiel, c’est le CCCCXXVIII, qui décrit la colonne d’un édifice :

Soubz le carré d’un noir tailloir couvrant

Son Chapiteau par les mains de Nature,

Et non de l’art grossierement ouvrant,

Parfaicte fut si haulte Architecture,

Où entaillant toute lineature,

Y fueilla d’or à corroyes Heliques,

Avec doulx traictz vivement Angeliques,

Plombez sur Base assise, et bien suyvie

Dessus son Plinte a creux, et rondz obliques

Pour l’eriger Colomne de ma vie.

Pour s’en tenir au premier vers, il ne fait aucun doute que s’il désigne le sommet d’un chapiteau (c’est ce que signifie l’ancien mot « tailloir »), le carré renvoie, lui, au dizain de décasyllabes, le noir à l’écriture, le participe présent « couvrant » à la position haute de ce premier vers couvrant en effet ceux qui suivent et constituant peu à peu – les fioritures architecturales renvoyant à celles de l’écriture –, le dernier vers une fois atteint, la « Colomne de ma vie », ce qui conduit Scève à changer « l’Idole de ma vie » en une… idole carrée.

Mais c’est assurément un cas isolé. De même l’on trouve chez certains troubadours des vers, voire des opérations, qui évoquent Mallarmé. Ainsi en est-il du poème de Guillaume IX d’Aquitaine que tu cites : « Je ferai un vers de pur rien » qui n’enchaîne alors que des assertions négatives. Ou d’« Alors brille la fleur inverse » de Raimbaut d’Orange qui, conformément au titre, peut ensuite écrire : « Ainsi toutes choses j’inverse » puis : « Qu’aillent mes vers qu’ainsi j’inverse ».

Mais ces très rares exemples sont beaucoup trop épars pour faire système et pour qu’on puisse, me semble-t-il, en déduire qu’ils annoncent Mallarmé.

CM : Tu abordes la question de la crise de l’art contemporain des années 1980, et en fais un balayage toutes catégories artistiques confondues.

Quel en serait selon toi le principal symptôme ? (Les causes nous amèneraient trop loin ?)

Surtout, quelle en serait la voie de sortie ? → ce que tu appelles « les appartenance déliées », soit une nouvelle mise en perspective de l’art sous formes de « champs », champs qui se croisent et s’interpénètrent plus librement ?

GL : Il me semble d’abord que les genres s’épuisent et qu’on a fait le tour des possibilités qu’offrent la plupart d’entre eux. Aussi les années 1980 ont été pour moi le début d’un long – et triste – ressassement, avec les « retours à » toutes les conventions dont les années 1950-1970 avaient montré l’inintérêt et surtout l’autoritarisme auctorial vis-à-vis de destinataires réduits à des récepteurs d’effets plutôt qu’à des acteurs participant au fonctionnement des œuvres. « Récit transverse » oblige, des productions qui poursuivaient la recherche se sont maintenues parallèlement à ces productions réactionnaires dont il faut hélas convenir qu’elles ont pris le pouvoir. L’autre raison qui a marqué la crise des années 1980 est l’abandon de la théorie qui, quoi qu’on en dise, est indispensable au renouvellement des arts, si bien que certains renouvellements (je pense notamment à la notion d’« installation » – mot que Daniel Buren déteste d’ailleurs à juste titre) ont vite sombré dans l’académisme, voire l’infantilisme.

Comme je l’indique dans mon livre, il me semble difficile d’innover si l’on maintient le cadre des domaines artistiques institués (littérature, peinture, musique, sculpture, architecture, etc.). Je ne dis pas que c’est impossible, mais cela suppose d’en modifier les paradigmes, comme l’a fait le Nouveau Roman. Les grands renouvellements opérés dès les années 1960 jusqu’à aujourd’hui (les expériences musicales de Stockhausen, l’art minimal américain, les travaux in situ de Daniel Buren, la musique spectrale de Gérard Grisey, l’architecture météorologique de Philippe Rahm…) ont fait éclater la notion de domaine pour accéder à la notion de champ : champ sonore, champ visuel, champ spatial, etc. Dès lors, chaque domaine ainsi décloisonné est capable de se relier à un autre sur la base de leurs propriétés communes. C’est cette hypothèse que j’explore et exemplifie dans le long dernier chapitre de mon livre « L’articulation des champs ». Tout mon livre tend vers cette hypothèse qui me semble si prometteuse.

Gérard Grisey, Périodes pour sept musiciens, 1974.

Schéma explicatif de la forme de cette œuvre, © éditions Ricordi

CM : Tu parles notamment p. 24 d’un « continuum qui permettrait de faire émerger un art à partir d’un autre. »

Et te voyant réfléchir sur des arts qui émergeraient donc « les uns à partir des autres par le biais de leur propriétés communes, » je ne peux m’empêcher de penser au concept d’« innervation » qui me fascine tellement chez Benjamin (terme et notion qu’il tient lui-même de Freud) :

« Le médium ne semble pouvoir devenir ce médium que s’il est doté d’une capacité de transduction immédiate qui permettra justement le passage — qu’en étant d’abord relayé par un autre médium : avant d’être médium immédiat, le visible du peintre ne se laisse pour l’instant traverser qu’en passant par l’audible du musicien, ou vive versa. […] En somme, redevenir-médium passe d’abord nécessairement par le détour d’un autre médium. »

C’est ce frayage que Benjamin dans d’autre textes baptisera du nom d’« innervation. »

Cette façon de penser le et les médiums artistiques t’est-elle familière ?

Y a-t-il homologie de cette pensée et de la tienne. T’inspire-t-elle quelques réactions-réflexions ?

Je ne peux résister à mettre ton concept d’« articulation des champs » en relation avec celui d’« innervation ».

GL : Ce n’est en effet pas sans rapport quoique tout à fait différent. Le principe des « déductions de l’art » se conçoit à partir de la notion de médium. Mon livre ne cesse ensuite de montrer que les différents médiums font l’objet d’opérations semblables en fonction des époques (initiative au médium, réduction des médiums à de prétendus constituants ultimes, élargissement contextuel…). Et je termine, après avoir récusé la notion close de domaine pour adopter celle de champ, par envisager un continuum de l’art qui permettrait de faire émerger un art à partir d’un autre. De plus, la formule de Benjamin n’est pas sans lien avec mon propre travail, puisque mes travaux de « pure création » empruntent aussi bien à la musique (en l’occurrence les principes de transformation continue de la musique spectrale) qu’aux arts plastiques (la prise en compte du lieu des travaux in situ de Buren).

Mais la parenté s’arrête là et il ne me viendrait pas à l’idée d’affirmer qu’un médium doit nécessairement passer par le détour d’un autre pour pouvoir être défini. La formule de Benjamin est assertée mais nullement argumentée et le dernier chapitre de mon livre, « L’articulation des champs », qui envisage un continuum de l’art, la récuse en fait absolument. Daniel Buren, Gérard Grisey ou Philippe Rahm, qui ont révolutionné leur art en passant, comme je l’ai expliqué, de la notion de domaine à celle de champ, l’ont fait en redéfinissant leur médium, en en changeant les unités conceptuelles de base, mais nullement en passant par le détour d’un autre médium, qui n’est donc pas une condition obligée. Ce qui définit un médium, c’est la façon de le décrire, il n’y a pas de médium « vrai », seulement différentes descriptions de médiums, changeant par exemple en fonction de découvertes scientifiques (ainsi l’impressionnisme doit aux théories de Charles Blanc sur le mélange optique des couleurs et à celles de Michel-Eugène Chevreul sur la loi du contraste simultané).

CM : Je vois dans ton livre, histoire et théorie sagacement mêlées. En même temps, tu pars très souvent des œuvres (ce qui est toujours bien), puisque tu proposes une passionnante promenade dans une histoire de l’art que tu dresses à renfort de réflexions et à coup de « déductions » (« jamais un coup de déduction » aimerais-je te dire).

Je relève au demeurant cette citation mystérieuse que tu fais au sujet de ton livre : « Il ne s’est pas écrit, pour citer Jacqueline Lichtenstein, en dehors d’une pratique effective de l’art ».

Que veux tu dire par là ?

Ton livre serait il aussi donc une œuvre ?

GL : Jacqueline Lichtenstein a critiqué le fait que beaucoup de philosophes de l’art n’analysent jamais d’œuvres d’art, tiennent donc une position de surplomb.

Je ne suis pas philosophe, et ce livre, de « penseur » comme tu le suggères, a été conçu à partir de l’analyse minutieuse d’une très grande quantité d’œuvres d’art au long d’au moins trois décennies, au fur et à mesure desquelles j’ai forgé les notions que je propose. Il se trouve ensuite que, pour les plus jeunes, j’ai été un ami proche de certains de ces acteurs de l’art avec qui j’ai eu, outre parfois d’innombrables conversations, des relations de travail. Et enfin j’ai moi-même une pratique artistique, déductive, bien entendu – je vais y revenir. C’est en quoi ce livre « ne s’est pas écrit en dehors d’une pratique effective de l’art ». La longue conception de ce livre fait, comme tu le soulignes justement, qu’il mêle finalement histoire et théorie, alors que je ne suis pas historien et ignore de plus si j’ai le droit à me dire théoricien. Pour n’être pas philosophe, j’ai toutefois beaucoup emprunté à la philosophie de l’art de Nelson Goodman (la notion d’exemplification, la distinction régime autographique / régime allographique, la catégorisation des « voies de la référence » dont j’ai déduit la notion d’« interactions de la référence » qui parcourt tout le livre), car ses concepts sont opératoires. Goodman avait d’ailleurs lui-même indiqué que l’on pouvait s’en servir, je ne m’en suis donc pas privé. Mais n’est pas Goodman qui veut.

De plus, simultanément à l’élaboration de l’ouvrage, j’en ai graduellement établi la forme, car c’est un livre composé. J’aime que mes essais théoriques le soient, car leur discours devient de ce fait en partie déduit de leur forme. Il y a ici, en l’occurrence, deux grandes parties, comportant chacune quatre chapitres. Et chaque partie fait entrer l’un à la suite de l’autre les cinq domaines artistiques sélectionnés (littérature, art, musique, architecture et cinéma) un peu à la manière des différentes « voix » d’une fugue.

Quant à savoir si ce livre est une œuvre, il faudrait savoir quand il y a œuvre et, pour autant que je sache, je ne crois pas qu’on y ait répondu.

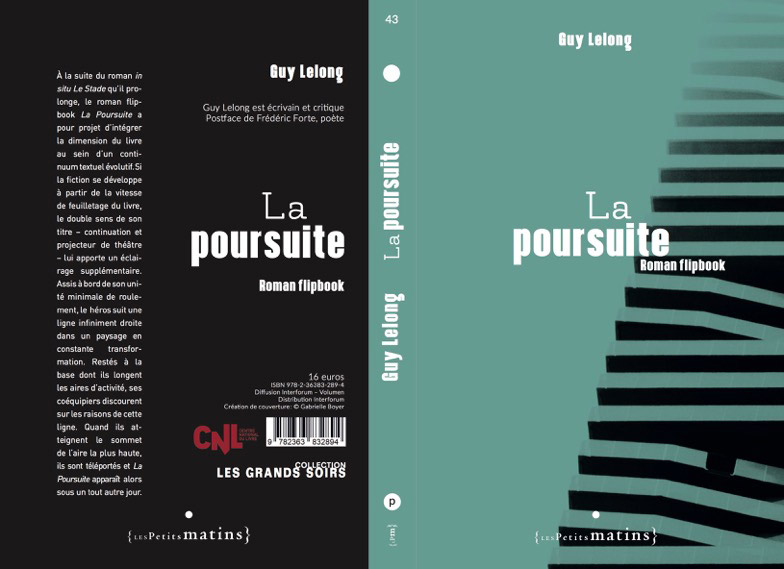

CM : S’il n’est pas à proprement parler une œuvre, quels rapports entretient-il avec tes autres livres, je dirais, de pure création (Le Stade, La Poursuite…)

Un prolongement, une extension, un double théorique ?

GL : Ce livre est absolument en rapport avec mes travaux de « pure création ». D’abord, tous ces travaux obéissent au principe des déductions de l’art. Ensuite, ils ont pour visée de sortir du domaine clos de la littérature pour accéder à la notion de champ textuel. Cela est évident avec ma pièce radiophonique Plan libre sur la villa Savoye de Le Corbusier qui a été conçue à partir des propriétés du médium radiophonique et qui, bien qu’elle utilise un matériau exclusivement linguistique, excède les limites du seul domaine verbal pour atteindre le domaine sonore. Mais c’est également vrai de mon roman in situ Le Stade et de mon roman flipbook La Poursuite. L’unité conceptuelle de base de l’extrême majorité des ouvrages de littérature qui paraissent aujourd’hui est déterminée par les parties du discours de la grammaire. Sans prétendre atteindre à une révolution telle que la musique spectrale l’a accomplie en faisant passer de la note à la fréquence l’unité conceptuelle de base de la musique, j’ai cherché un équivalent en écrivant ces livres en fonction des unités de la chaîne linguistique, ce qu’avait d’ailleurs plus ou moins initié l’Oulipo. M’inspirant en outre des principes de transformation continue de la musique spectrale qui balaient toutes les propriétés du phénomène sonore, j’organise ces livres selon des morphings qui parcourent les différents éléments de la chaîne linguistique (phrase, syllabe, phonème…) étendus en amont par des alternances de séquences narratives, voire par les paramètres du récit, et en aval par une conception plastique du texte. Cette dernière extension se conjugue en fait avec la prise en compte des propriétés du livre comprises comme lieu d’accueil du texte qu’il génère. J’espère ainsi que ces livres donnent des aperçus de ce que j’entends par champ textuel.

Guy Lelong, La Poursuite, roman flipbook, Paris, éditions Les petits Matins, coll. « Les grands Soirs », 2021

CM : Quelle question manque et/ou aimerais-tu que je te pose ?

GL : Terminons par le tout début, la dédicace. Mon livre est en effet dédié « à l’inverse ». Pour le dire en termes théoriques, j’aime que le paratexte soit textualisé. Dit plus simplement, que les éléments a priori externes au texte lui soient intégrés. C’est un devoir de forme. Mais il faut aussi bien entendu que le sens convienne. Or le principe des « déductions de l’art » est l’exact inverse du principe conventionnel, platonicien si l’on veut, exigeant que la forme soit au service des idées. Le jeune Mallarmé l’avait déjà très bien compris, car dans la lettre qu’il envoie à Henri Cazalis pour présenter la première version, intitulée Sonnet allégorique de lui-même, du Sonnet en yx que j’analyse dans mon livre, il écrit : « J’extrais ce sonnet […] d’une étude projetée sur la Parole : il est inverse, je veux dire que le sens, s’il en a un, […] est évoqué par un mirage interne des mots mêmes. » Cette intégration du paratexte est étendue dans mes deux romans aux textes de quatrième couverture ; en effet, dans les deux cas, leur dessin prolonge celui du pavé de texte de la dernière page des fictions, comme s’il pouvait se continuer à l’infini.

Paris, décembre 2023-janvier 2024

[1] Il l’est aussi pour une autre raison. Le hasard a fait que les six livres que j’ai écrits, hors commande, depuis le début des années 1980, se composent de trois paires, conçues et réalisées à peu près aux mêmes périodes, chacune étant constituée d’une fiction et d’un essai théorique. Et le hasard encore a fait que chacune de ces paires affiche une figure commune. En commençant par le plus ancien, ce sont pour le récit plastique Un Plan tramé et l’essai Des relations édifiantes la figure du biais, pour le roman in situ Le Stade et l’essai Révolutions sonores la figure du renversement, pour le roman flipbook La Poursuite et l’essai Déductions de l’art la figure de la traversée ; en effet dans la Poursuite, un véhicule traverse en ligne droite un paysage en constante transformation, tandis que Déductions de l’art – j’y viens – traverse une portion de l’histoire de l’art. J’ajoute que cet assemblage de fortune est devenu un dispositif à partir duquel j’ai construit à la fois mon site (guylelong.org) et le roman 3D Le Continuum que j’écris actuellement et que je déduis de cette structure.

[2] Cf. Guy Lelong, « Le Concept comme fiction », Dossier Danielle Mémoire, CCP, Marseille, Centre international de poésie, 2014, p. 65-68.