#8 – Janvier / January 2026

Jeanne Champenois-Masset,

Faire des livres

Interview de Jeanne Champenois-Masset

par Jan Baetens

Jan Baetens : Chère Jeanne Champenois-Masset, après une double formation, professionnelle d’abord (École Estienne à Paris), puis artistique (La Cambre, atelier Design du livre et du papier, Bruxelles), vous avez lancé un programme de création de livres, dont les enjeux dépassent le seul livre : « Faire des livres, rencontrer des personnes, faire des livres, partager avec d’autres, faire des livres, engager une pratique, faire des livres, faire exister des sensibilités, faire des livres, confectionner un objet, faire des livres, adresser des mots… » (pour une présentation de vos travaux, voir le site « Faire des livres » : Faire des livres – Jeanne Champenois-Masset). Cet éventail très large conduit automatiquement vers une première question : qu’entendez-vous exactement par « livre » ? Et, plus largement : comment voyez-vous les liens entre les trois domaines, indépendants ou non, du livre, au sens classique du terme, du livre-objet et du livre d’artiste ?

Jeanne Champenois-Masset : Le livre est mon médium de prédilection, il se propose comme évidence. Certain·e pense par le trait, d’autre en volume, ou par le mouvement. De mon côté, idées et intentions se formalisent en livre. Il est ce support commun, simple d’apparence, paré d’une certaine humilité, pour mieux dissimuler toutes ses complexités. Toutes ses possibilités offertes pour se prêter à un panel élargi –pour ne pas dire infini– de contenus, de récits, de propositions… Fermé puis ouvert, cet objet tridimensionnel renfermant du bidimensionnel, a matière à intriguer. Il explore la sérialité au sein d’un même objet, qui peut ensuite s’éditer en multiple. Le livre, pensé comme reproductible et par corrélation diffusable parachève mon adoration et esquisse cette image réjouissante d’une faiseuse de livres semant ses livres.

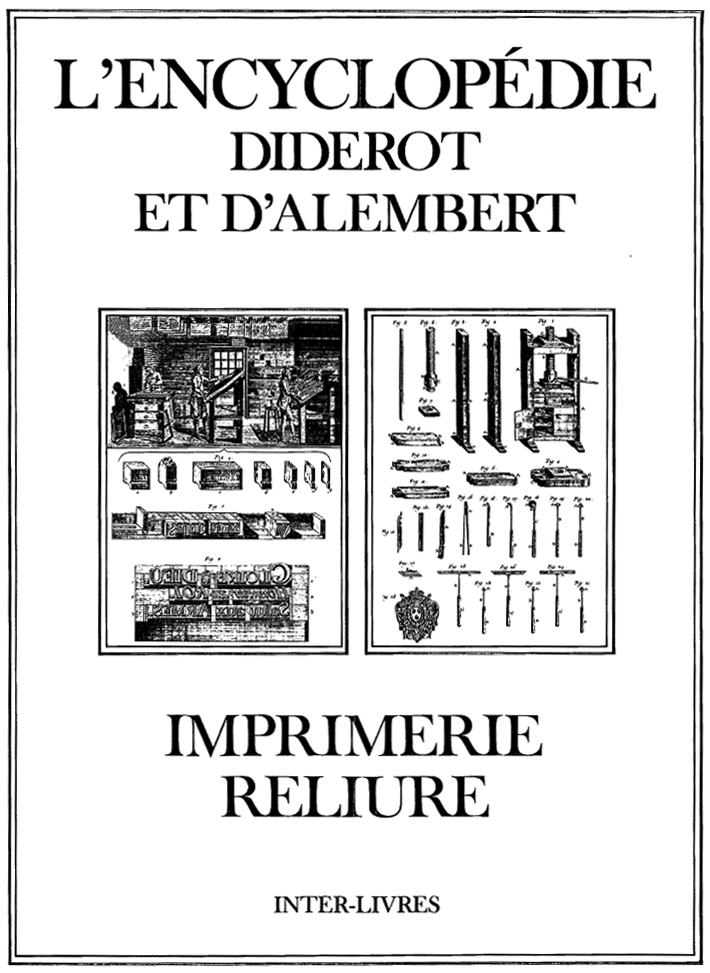

Quand j’affirme en retour de la question —Qu’est-ce que tu fais ? — Je fais des livres. L’interlocuteur·ice conclut que j’écris ou m’occupe du graphisme des couvertures. Ces intuitions sont à la fois fausses et vraies. Je ne suis pas autrice à proprement parler, pourtant les livres que je conçois comportent mes propres textes. Mon approche éditoriale ne se limite pas au travail de graphisme, mais je m’attelle à la mise en page de l’ensemble de mes livres. On touche ici à un point de fascination inhérent à l’élaboration de livres : l’ensemble des étapes de conception qu’il nécessite, chacune représente un métier à part entière. Récemment je me suis plongée dans les reproductions de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert et plus particulièrement sur le recueil de planches concernant la reliure et l’imprimerie.

1 : L’Encyclopédie. [29], Imprimerie, reliure : [recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques, avec leur explication], 1751-1780, source gallica.bnf.fr/

C’est incroyable de (re)découvrir les outils et usages du XVIIIe siècle, les étapes de conception et les métiers correspondants. Même si de nos jours certains ont disparu, se sont transformés ou ont fusionné, la chaîne graphique est toujours imprégnée de ces savoir-faire. Et en tant qu’artiste du livre, j’embrasse à mon échelle l’ensemble de cet héritage. Quand je fais un livre, je porte de manière simultanée ou successive ces différentes casquettes, autant créatives que techniques ; artiste, autrice, éditrice, graphiste, imprimeuse, relieuse…

Trêve de divagation, je rebifurque vers la question initiale, pour définir le livre comme un support rassemblant des pages porteuses de contenus. Pour apprécier ce dernier, le livre doit inviter à la manipulation.

Je trouve réjouissant qu’un objet si simple à définir puisse se décliner et ouvrir trois possibles : livre, livre d’artiste et livre-objet. Pour s’attacher aux interdépendances entre ces trois typologies, je pense qu’il est important de commencer à les présenter individuellement.

Le livre, que j’appellerai ici livre courant représente le bien culturel démocratisé, le bien commun dans le sens des savoirs partagés. Il est démocratique, conçu au sein de structures éditoriales à échelle variée et produit de manière industrielle à grand tirage. Il s’acquiert pour être lu, dans les librairies (indépendantes de préférence), sur la toile ou en seconde main. Il s’emprunte aussi bien à la bibliothèque municipale que dans celle de nos ami·es et se troque dans les boîtes à livres. Les sacs des écoliers transportent des manuels scolaires et les classiques de littérature au programme, les étagères de la cuisine voient cohabiter épices et livres de recettes, la valise préparée pour le départ en vacances ne se fermera pas sans son guide du Routard et quelques romans pour profiter de ces après-midis à la plage… Ils font partie de notre environnement, accompagnent nos quotidiens, ponctuent nos vies et s’invitent dans nos relations. Ces livres prennent généralement de la valeur (aux yeux de sa·on détenteur·ice) quand ils ont vécu.

J’appréhende le livre-objet par son rapport formel, s’attachant davantage à la structure qu’à un contenu, même si celui-ci n’est pas évincé. Il s’approche de la sculpture en proposant une forme livresque esthétique ou innovante. En ce sens, c’est la typologie de livre qui échappe généralement au multiple. Le livre est donné à voir pour ses qualités plastiques ; dimensions hors-norme, matériaux utilisés, mécanismes de reliure… Ses attributs singuliers lui confèrent ce statut d’objet-livre ou de livre-objet. Sans être une vérité inconditionnelle, ces livres sont parfois interdits à la manipulation. À savourer avec les yeux!

Concernant le livre d’artiste, celui-ci s’accommode d’aspects formels variés. Proche du livre courant comme l’a instauré l’un des pionniers du livre d’artiste Ed Ruscha avec Twentysix Gazolines Stations, ou par des propositions beaucoup plus expérimentales comme le livre en métal L’anguria lirica de Tullio d’Albisola et Bruno Munari. Dans les deux cas il est le médium, l’espace d’expression pour accueillir et dire. Sa forme se modèle et répond à certains codes et savoir-faire. Il peut être support de prédilection, ou se proposer à un·e artiste avec une pratique autre, pour un projet spécifique, une collaboration, le besoin d’un espace livre. Il s’expose ou se diffuse ; ses contours sont malléables pour épouser les intentions qu’il soutient.

Je trouve autant intéressant que déroutant que ces trois typologies, formellement proches, cohabitent dans des espaces parallèles, pour si rarement se croiser. Pourtant chacune répond à la définition d’un livre, prend source au même endroit, est soumis aux mêmes étapes de la chaîne graphique. Ces marqueurs nominatifs sont essentiellement dus au cadre de conception, de diffusion, aux acteur·ices qui les conçoivent et aux destinataires de ces livres. Cette réalité permet coexistante et indépendance de ces différentes vies livresques. Chacune s’inspirant mutuellement les unes des autres, pour parfois laisser surgir des propositions brouillant les frontières et dénominations.

JB : Cette conception élargie du livre est partagée aujourd’hui par bien des artistes (et bien des institutions, comme on le voit par exemple dans la fusion entre archives, bibliothèques et lieux d’exposition). Quels sont à cet égard vos grands modèles, artistes ou institutions, et qu’est-ce qui vous inspire dans leurs œuvres comme dans leur démarche ?

JCM : Je me souviens parfaitement de ma première rencontre avec un livre d’artiste ; Les histoires vraies de Sophie Calle, logé dans les rayonnages de la bibliothèque de ma mère. J’avais plus ou moins 15 ans, à l’époque les musées ne m’intéressaient que très peu. Dans ce rapport au livre, en toute intimité à l’objet je me suis sentie connectée et reliée avec le récit. Sophie Calle ne se définit pas comme artiste du livre, mais artiste plasticienne qui utilise entre autres ce médium. Il accueille ses histoires, raconte anecdotes rocambolesques et intimes de sa vie. Le livre comme parfait allié pour mêler texte et photographie qui succède ou accompagne des formes exposables. La découverte du travail de Sophie Calle a permis la rencontre avec une approche de l’écriture qui sans s’apparenter à la littérature se retrouve également installée dans un livre.

Les manières d’être relié·es aux livres sont multiples, tout comme les approches permises avec le médium.

Le livre comme objet de design (graphique) a été source de grandes découvertes, pour ne pas dire de révélation. Comment parler de livre sans mentionner Irma Boom, graphiste néerlandaise qui conçoit ses livres comme d’autres font des édifices. Un chantier architectural à échelle réduite où l’ensemble des paramètres sont pris en compte. La compréhension de son travail prend son sens avec l’accès physique à ses objets. Weaving as Metaphor est le premier de ses ouvrages que j’ai pu manipuler, il présente le travail de l’artiste Sheila Hick. C’est un livre sculptural traduisant de manière tactile le médium textile par sa tranche. Un objet incroyable, où les notions de design se retrouvent autant sur la page en deux dimensions que sur l’ensemble de l’objet tridimensionnel.

Je m’aperçois que certains de mes modèles n’ont pas été délogés depuis ma formation artistique, ils me suivent et m’inspirent toujours autant. À l’image du phénomène des Clubs du livre (Club Français du livre, Club du Meilleur livre entre autres) en France dans la seconde moitié du XXe siècle et les réjouissances graphiques qui l’accompagnent. Chaque livre édité passe entre les mains d’un maquettiste –Pierre Faucheux, Robert Massin et bien d’autres– : jeux typographiques, couleurs franches, graphismes innovants pour produire une maquette unique. Les collections se composent ainsi, par des ouvrages reconnaissables à leur composition singulière. J’ai découvert récemment le travail d’archivage de ClubCollecte (clubcollecte.fr/) et de documentation permettant de naviguer à loisir au travers des maquettes de cette époque éditoriale notable.

Des maisons d’édition m’inspirent à la fois pour leur ligne éditoriale que la conception des objets éditoriaux proposés. Les éditions Cent pages, avec Oliver Gadot en éditeur et SP Millot en dessinateur de livre, concilient ouvrages singuliers, malicieux et contenus érudits. Surfaces Utiles maison d’édition belge, présente des démarches artistiques et graphiques tout en expérimentant des modèles alternatifs de production d’édition. (catalogue disponible ici http://surfaces-utiles.org/index.html)

Les artistes contemporains et conceptuels, pionnier du livre d’artiste dans les années 1960 restent des références incontournables. L’ensemble des livres d’Ed Ruscha déjà cité précédemment ou ceux d’Hans Peter Feldman proposent des approches fondatrices du livre photographique et de la collection d’images.

Les musées recèlent aussi d’approches plastiques du médium, dans un white cube ou espace d’exposition de ce type, le rapport au livre change, il n’est plus édition, il devient élément d’installation, sculpture ou sujet. De manière non exhaustive, je pense à Turban d’Ade Darmawa, au travail vidéo Ad Nauseam de Tania Mouraux, aux installations livresques et d’images de Batia Suter, à La totalité des propositions vraies (avant) de Julien Prévieux…

JB : L’atelier de la Cambre est traditionnellement spécialisé en reliure. Qu’est-ce que pour vous une reliure et comment détournez-vous la conception surannée de la reliure comme pure enveloppe d’un imprimé et d’un ensemble de feuilles ? Ou trouvez-vous que votre travail n’a plus rien à voir avec l’art de la reliure ?

JCM : J’appréhende la reliure comme intervention permettant à des éléments de devenir livre. L’étape qui ponctue la confection d’un livre, celle qui donne à un imprimé son statut de livre.

J’ai une forme d’admiration pour celle·ux qui s’adonnent à un travail de la reliure traditionnelle, qui passe des centaines d’heures sur un ouvrage, à en prendre soin, avec une minutie, rigueur et savoir-faire. Mais ce n’est pas l’endroit où je me situe. J’apparente la reliure à un moyen de donner forme à un livre. Elle répond à ces critères ; agréable pour consulter l’ouvrage, reproductible pour le tirage envisagé, durable et solide pour permettre la manipulation.

Je ne pense pas faire un « travail de reliure » ni magnifier l’art de la reliure, mais plutôt me servir d’elle au service d’un travail du livre. Je réinvestis des techniques simples, qui peuvent être reproduites pour des livres en multiple. Parfois je pars d’une technique ou un élément de cette technique et au lieu de suivre la succession des étapes traditionnelles, je m’en détourne, pour des raisons économiques, de typologie d’objet, de matériaux, de propos, ou purement esthétique.

Le jeu d’impression dorée caractéristique de La fin de l’abondance, est une technique que j’aime appeler dorure low-cost. Elle résulte de la combinaison de trois éléments : des impressions laser, des films d’Oeser –traditionnellement utilisés en reliure– et une plastifieuse. Puis, de l’association de savoir-faire provenant de processus de création différents.

2 : Fin de l’abondance, 2023, loporello réalisé en dorure low-cost

2 : Fin de l’abondance, 2023, loporello réalisé en dorure low-cost

JB : Plusieurs de vos travaux sont des travaux collectifs. Mais qui sont en fait les acteurs de cette collaboration ? Quel est le rôle des institutions ou du public, par exemple : dans certains cas, j’imagine que le travail doit correspondre à des attentes institutionnelles précises, et n’oublions pas qu’un livre, du moment qu’il est lu (ou vu, touché, etc.) est « fait » par les lecteurs, qui se l’approprient de manière parfois imprévue. Enfin, quel a été votre apport personnel, si ce terme convient encore, à ces projets ?

JCM : Les projets collaboratifs sont toujours le fruit d’une rencontre : entre personne, autour d’une idée, avec un lieu… Ils ne sont pas régis par un mode opératoire et en ce sens prennent des formes variées. Il est plus facile de faire le récit de ces rencontres que de désigner ses acteur·ices sans narration.

À titre d’exemple, avec mon amie et artiste Matilde Gazeau Frade nous avons commencé une correspondance en 2023, elle s’initie avec l’Offrande du fil violet. Depuis, nous nous retrouvons fréquemment pour créer un endroit où nous amenons, déballons, offrons et recevons. Un rituel où l’entrelacement de nos échanges et quotidiens respectifs se matérialise en objets plastiques, écritures poétiques, anecdotes sensibles. Ces adresses à l’autre sont autant un dialogue de nos pratiques individuelles, que la construction d’un travail collaboratif sur un temps long. Ce projet est porté, pensé et incarné à deux. La question de l’apport de l’une ou l’autre est éclipsée par la perspective de ce que nous permet cette collaboration : un laboratoire de création, un espace pour faire malgré les aléas de la vie, la construction d’une amitié. Nous avons eu l’occasion de présenter notre correspondance lors d’une performance au Cloud Seven en juin 2024. Un moment d’ouverture de cet espace privilégié au public, un moyen de partager ces gestes faits l’une pour l’autre, et envisager l’écho collectif de ce rituel intime.

3 : Sélection d’objets produits dans le cadre la correspondance avec Matilde Gazeau Frade

4 : Objets dévoilés lors de la performance au Cloud Seven, 2024

4 : Objets dévoilés lors de la performance au Cloud Seven, 2024

Certaines collaborations se formalisent par une proposition extérieure, et des envies communes de travailler sur un sujet. C’est le cas du projet 4267 / 50 pour lequel nous avons rencontré Myriam Leroy, journaliste belge, durant l’été 2024. Celle-ci subissait un cyberharcèlement de la part d’un groupe de cinq personnes. Quelques mois auparavant, elle avait reçu 50 jours de l’historique de leur conversation virtuelle par l’un·e de ses harceleur·ses repenti·es, correspondant à 4267 messages. Que faire de cette matière ? Elle a alors monté un projet d’exposition dans la volonté de faire du “compost” avec cette matière nauséabonde et abjecte. Nous étions sept artistes et designeuses du livre –Angeline Guzman, Anna Marguier, Roxane Daguet, Sarah Juin et Lola Roy-Cassayre, Dunya Savilova– intéressées par son histoire et la démarche de visibiliser son vécu par des voix artistiques.

Nous avons fait le choix de matérialiser le cyberharcèlement dont a fait l’objet Myriam Leroy par un un ouvrage de plus de 8000 pages, s’élevant sur 85 centimètres de haut : ainsi présentés, les 4267 messages échangés en 50 jours par les harceleur·ses deviennent un volume colossal qui incarne la démesure de l’acharnement infligé. Un socle en métal amovible tente de supporter la quantité et la gravité des mots échangés.

5 : 4267/50, exposé à la galerie That What x Said, 2025

5 : 4267/50, exposé à la galerie That What x Said, 2025

Ce projet d’ampleur à plusieurs égards (mise en page, impression, reliure, socle) a trouvé sa forme finale grâce à nos quatorze mains affairées et sept cerveaux complémentaires. Aucune n’a la maternité d’un élément du projet, chacune apporte ses compétences et savoir-faire à des étapes différentes de sa réalisation.

Plusieurs projets en gestation, encore sous-terrain provienne résultent de collaborations en train de se faire. Ils répondent à des temporalités différentes, souvent plus dilatées pour trouver une place dans les emplois du temps du chacun·e. Ils sont davantage des rencontres par affinités ou envie commune pour des projets d’ordres plastiques autant qu’événementiels.

JB : Vous faites surtout des livres à petit tirage (et à petit prix), ce qui semble les placer en dehors des circuits commerciaux habituels, qu’il s’agisse de la librairie ou de la galerie (selon que le projet penche vers le « livre » ou vers le « livre-objet »). Quels sont alors les circuits de diffusion que vous utilisez ou explorez ? Vous faites ainsi des « performances », mais de quel type ? Et existe-t-il la possibilité d’intégrer ces performances, a priori uniques, à des stratégies de diffusion plus stables ou récurrentes, voire plus commerciales ? Ou faut-il conclure que le livre tel vous que l’envisagez a glissé radicalement vers de tout autres territoires (la sculpture ou la performance par exemple) ?

JCM : Rien n’est acté ou résolu à ce jour, toutes ces interrogations reviennent à chaque nouveau projet de livre envisagé. C’est réjouissant de pouvoir penser la vie d’un objet à créer presque d’un bout à l’autre, épuisant également. Le tirage d’un livre est un des paramètres essentiels à ces questionnements. De ce fait, les livres proposés en dessous d’une centaine d’exemplaires échappent au fait même d’être envisagés dans des circuits de diffusion classique avec un nombre plus ou moins grand de points de distribution. C’est en partie de ce constat qu’est venue l’idée de penser un moment de partage en performance. Également de la difficulté à envisager les livres que je conçois comme des biens marchands. Un point qui ouvre des questions sur la viabilité d’une pratique artistique (du livre). Peut-être aurons-nous loisir d’échanger à ce sujet ultérieurement, puisqu’un des projets collaboratifs encore souterrains s’élabore à partir de cette réalité: la plupart des artistes ont un job alimentaire en parallèle de leur pratique pour des raisons financières.

Sinon, performer par le biais d’un dispositif scénique actionné par mon corps a été pensé comme un essai d’accompagner mes livres vers l’autre. De trouver une manière de présenter différents livres par une narration commune, qui se raconte autour et entremêle les récits contenus dans chacun. Dans l’envie de la performance et surtout du déploiement du médium dans un espace, il y a ce souhait de donner plus d’ampleur au livre souvent «pudique », intime et minimaliste en termes d’encombrement de l’espace. Les deux performances Rassembler pour mieux déballer et À travers les rayonnages, s’inscrivent dans un schéma similaire : un premier temps de narration et de livres dévoilés, puis un second pour inviter à la manipulation et à la lecture. Le dispositif et la trame restent fixes, conçus pour s’adapter aux différents endroits où elles sont présentées.

6, 7, 8, 9 : Captations de la performance Rassembler pour mieux déballer, 2024 © Photos Kamand Razavi

Même si j’aime jouer avec les différentes casquettes, celle des arts vivants et de la mise en scène corporelle est loin d’être une évidence. Une réelle sortie de ma zone de confort que de m’essayer à cette typologie de monstration, mais un pas de côté concluant, ouvrant des perspectives. Les livres, le temps de la performance, prennent un nouveau statut, existent différemment pour devenir à leur tour le contenu d’une structure globale. Une performance à l’image d’une bibliothèque qui se déploie et se raconte. Un moyen de partager collectivement, d’inviter à découvrir des ouvrages sans nécessairement se les approprier. Il y a dans cette proposition de diffusion à petite échelle, un dispositif avec lequel je me sens en accord ; humain, adaptable, plastique et dans un second temps potentiellement commercial.

Plus qu’affilié à un territoire strict, je situe le livre à la lisière de différents espaces ; éditoriales, artistiques, collaboratifs, parfois sculpturales et maintenant performatifs. Cette conception bigarrée invite ainsi à penser et certainement inventer les moyens de rencontre avec ce médium.

En dehors des perspectives de diffusion, l’idée de rendre la consultation de mes livres le plus accessible est importante. Une sélection de mes ouvrages est disponible au CLA (Centre du Livre d’Artiste) à Watermael Boitsfort.

JB : Chacun de vos projets est différent de tous les autres. En même temps, il y a aussi des points communs, tel le souci du livre « démocratique », mais aussi « écologique ». Comment est-ce que vous vous situez par rapport à d’autres tentatives de démocratiser le livre (et j’entends bien le livre d’artiste ou le livre-objet), comme la réinvention du livre d’artiste dans l’art conceptuel des années 1960 ?

JCM : Ma conception du livre a quelque chose de démocratique par son approche et sa démarche d’élaboration: utiliser le quotidien comme matière première, partager des anecdotes personnelles pouvant avoir un écho collectif, utiliser des matériaux « simples » ou de récupération. Une tentative plutôt de mettre en livre des singularités originaires, pouvant être partagées par d’autres. À l’image de 19 heures & 59 minutes, une publication pour attester du manque de lumière en hiver à Bruxelles. Le titre comme annonce du temps d’ensoleillement au mois de décembre 2023. Un livre réconfort, composé à partir des pages de ceux de ma bibliothèque mentionnant lumière, chaleur, couleur. Il ne laisse pas indifférent quiconque à passer au moins une année de sa vie en Belgique.

Dans cette approche il y a nécessairement un écho à la conception d’Ed Ruscha, artiste américain et pionnier du livre d’artiste dans les années 1960. Utilisation de la photographie, d’images du quotidien de textes simples, souvent répétés et sérialisés, comme recette de composition de ces livres. Il cherche à travers ce médium, la possibilité de sortir l’art des musées pour le rendre plus accessible.

Aujourd’hui je ne suis pas certaine que le livre soit synonyme de démocratisation pour tous les publics ni qu’il soit assimilé à un média de masse comme au XXe siècle. Il reste un objet élitiste pour une bonne partie de la population. Ma conception plus accessible du livre s’inscrit en opposition avec l’idée d’un livre d’art précieux et exclusif. Cette affirmation se traduit essentiellement par le prix. Avec le souhait d’ouvrages qui ne se trouvent pas forcément en librairie mais sont vendus à des tarifs similaires. Je conçois mon travail du livre comme pièces artistiques, sans que leur valeur marchande définisse leur statut. Un livre d’artiste vendu au prix d’un bien culturel pour lui permettre de s’envoler vers toutes les bibliothèques qui désiraient les recueillir.

J’ai pu voir récemment dans des salons, des livres en multiple vendus à plusieurs centaines d’euros. Je comprends un tel tarif, juste, si l’on estime se rémunérer à hauteur de son investissement. Une publication proposée à ce prix, déroge à mes yeux à cette vision démocratique portée par l’apparition du médium livre dans l’art contemporain, celle d’offrir d’autre logique de production, de diffusion et s’adresser à d’autres types de porte-monnaie.

Cette envie de démocratiser le livre, passe aussi par un désir de transmission. La formation d’agrégation en arts plastiques m’a permis d’amener le livre comme médium artistique dans des classes de 4e. Une expérience réjouissante et très différente des initiations au livre et à la reliure que je propose à l’atelier d’Astrid Fiews et à la Maison du livre de Saint-Gilles.

JB : Et la dimension écologique, inséparable bien sûr de l’horizon démocratique de votre démarche. Est-ce que la perspective écologique se résume par le souci du recyclage des matériaux utilisés ou y a-t-il davantage ? Comment définir la notion clé de « récupération » ? Et comment penser la synergie du désir de recyclage et l’espoir non moins grand d’innovation (car vos projets cherchent clairement à recycler sans répéter…) ?

JCM : La perspective écologique s’est affirmée dans mon travail suite à un constat : des principes appliqués dans mon quotidien n’étaient pas présents dans ma pratique. Un déclic qui a modifié mon processus de création et mis en premier plan une ligne éditoriale : faire avec l’existant.

Cette affirmation vient aussi comme contre-pied à certaines pratiques traditionnelles de la reliure et ses matériaux luxueux –cuir, soie, galuchat–, choisis avec minutie. Faire avec ce que l’on récupère, permet une autre approche. On accorde une plus grande attention à ce qui se présente. Des éléments pour lesquels on envisage alors des possibilités et propriétés surprenantes ou non conventionnelles.

Quand à travers mes macules, que je décide de ne pas jeter, je perçois la possibilité de leur donner une nouvelle vie. Je réalise ainsi mon propre carton à base de ces papiers voués à être jetés. Ensuite ce carton est utilisé pour réaliser des boîtes, contenant chacune les traces de projets réalisés entre 2022 et 2024. Un contenant réalisé avec des restes de matières (ce qui reste) pour attester des gestes et d’une pratique durant deux années (ce qui restera).

10, 11 : Ce qui reste(ra), boîte et fiches, 2024

10, 11 : Ce qui reste(ra), boîte et fiches, 2024

La conscience écologique se couple avec un intérêt pour les objets, matières empreintes d’un vécu et une adoration pour la récupération. Je capture en image et conserve tout ce qui peut me sembler utile, je collecte beaucoup de choses qui s’accumulent dans ma matériauthèque personnelle. Ainsi se retrouvent les mêmes matériaux d’un projet à l’autre, de manière plus ou moins évidente. J’aime cette continuité dissimulée.

RÉCUPÉRER RELIER atteste de cette réalité et compose avec cette démarche. Faire un livre avec ce qui se trouve à disposition. N’utiliser que des chutes de matières, concevoir à partir d’images prises quotidiennement, y associer les mots qui reviennent au rudiment de ma pratique : récupérer et relier. Jouer avec 28 de leurs synonymes pour concevoir un livre.

12, 13 : RÉCUPÉRER RELIER, 2024

12, 13 : RÉCUPÉRER RELIER, 2024

Faire avec ce qui m’entoure, avec ce que j’ai à porter de bras, et prendre le temps de poser un regard sensible sur ce qui est déjà là, juste devant moi, devant nous.

Pourquoi partir à l’autre bout du monde quand on n’a jamais traversé sa ville à pied ? Pourquoi vouloir conquérir l’espace quand les fonds marins sont encore inconnus ? Sans incitation à une forme de régression ou de repli sur soi, mettre en place une synergie d’innovation avec une palette plus réduite, pour correspondre aux moyens à disposition : être dans les prédispositions du faire plutôt que celles de l’expectation des conditions optimales.

JB : La notion de livre, qu’il soit imprimé ou numérique, accueille depuis toujours une pluralité de médias : par exemple des mots et des images (qui dans certains cas se confondent ou coïncident, l’histoire nous en prodigue les exemples). Mais un texte et une image ne sont pas des idées abstraites : la typographie intervient, tout comme les techniques de reproduction des unités visuelles. Quelle est votre approche de cette « mise en forme » des mots comme des images : comment gérez-vous la typographie des textes mais aussi l’impression des images dans vos livres ?

JCM : Le livre est mon médium privilégié d’expression et les différentes approches qu’il englobe, le sont tout autant et parmi elles ; mise en page, typographie et impression.

C’est une formation de design graphique aux Beaux-Arts de Nancy qui m’a amené au livre, l’étape de mise en livre des contenus est essentielle. Elle intervient souvent en simultané de l’élaboration des contenus. Parfois même en amont quand des envies de formes viennent s’associer par évidence à un contenu. L’aspect du livre est bien souvent sa porte d’entrée : couverture et esthétique globale pour donner envie de s’y engouffrer suite à une brève manipulation. Donner corps à un contenu est aussi constitutif que le contenu lui-même.

Certains de mes livres sont presque uniquement typographiques. Les caractères utilisés véhiculent les mots et leur sens, sont tout autant émissaire graphique.

14, 15 : Merci!, étui et livret composé avec les fontes Louise et Homoneta, 2024

Bruxelles, est un territoire fertile et inclusif typographiquement parlant. Entre autres la collective Bye Bye Binary propose une typothèque qui « rassemble et diffuse une collection de fontes post-binaires. BBB propose cet espace comme un lieu d’accueil et de diffusion pour ses adelphes dessinateur·ices de caractères désireux·ses de publier leurs fontes. Celles-ci sont téléchargeables librement, mais leur usage répond à un ensemble de conditions que nous vous invitons à consulter avant toute utilisation. » (https://typotheque.genderfluid.space/fr)

Il est rare que mes livres comportent beaucoup de texte. Cela permet plus d’aisance dans le jeu typographie, sans trop avoir à me soucier de la problématique de lisibilité d’un texte au long court. J’ai alors tout loisir à piocher parmi les fontes de la fonderie de BBB proposant autant des typographies classiques redessinées que des dessins de caractères innovants.

La phase d’impression est entièrement intégrée au processus de conception, dans la grande majorité des cas, j’imprime moi-même. Presque exclusivement aux ateliers du Toner, lieu d’impression et de microédition collaboratif et autogéré situé à Ixelles. Il dispose de trois types de machines ; risographie, laser et jet d’encre. Le choix du type d’impression se fait en fonction, de la nature des contenus, du nombre de pages et des rendus escomptés ou du budget envisagé.

JB : Pour creuser un peu ce que vous venez de dire sur les rapports entre livre et imprimé (mots et images confondus), quelle est en fait la place du contenu proprement dit ? Comment élaborez-vous des correspondances entre typographie et textes (et par typographie j’entends à la fois le choix des polices et les règles de la mise en page) ou entre techniques de reproduction et sélection des images ? Pourriez-vous donner quelques exemples de la manière dont vous élaborez le livre (en tant qu’objet), le thème ou le contenu spécifique et les propriétés formelles des mots et des images sur la page ou la suite des pages.

JCM : L’idée d’un livre s’élabore autour d’une intention. Il est porteur d’une sensibilité ou d’une anecdote oblique à la grande Histoire. Il cherche à raconter, relier des éléments personnels avec l’intention d’un écho collectif.

Le texte, ou plutôt l’écriture intervient comme la matière première. Elle jaillit, elle est la forme d’expression qui se formalise avec le plus d’évidence. Ce sont des textes succincts, ou bribes de phrases écrits à la hâte à des moments rarement propices dans les interstices d’une journée, d’une semaine. L’écriture devient le résultat de ce qui mijote depuis un temps certain, qui se met à bouillir sans préoccupation du timing. Le livre se construit autour d’elle. La typographie vient la modeler, l’élaboration du chemin de fer lui donne un rythme, le choix des matériaux de la texture, les images ou éléments graphiques plantent un décor ou rattache à une certaine réalité.

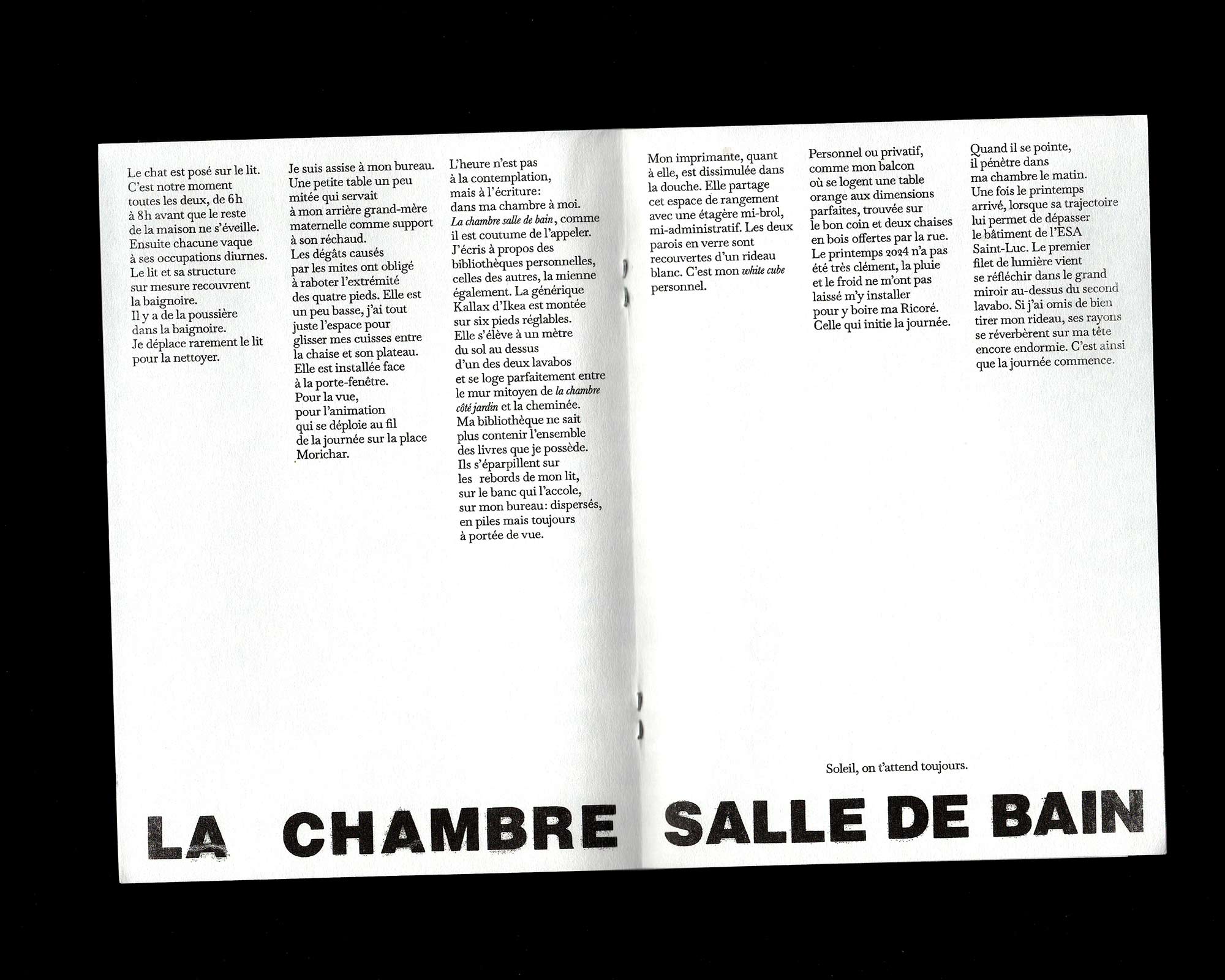

16 : texte de La chambre salle de bain, 2024

16 : texte de La chambre salle de bain, 2024

Les livres de collections d’images se composent par un autre processus. Récoltées souvent sans intention préalable de les rassembler. Attirée par un élément, une récurrence de mon environnement, je documente. Le constat d’une collection déjà constituée invite à lui donner corps en la mettant en livre.

17, 19 : EN CONSTRUCTION « comme témoin d’un rituel ; de flâneries urbaines, et d’un constat ; les grues perpétuellement présentes et paradoxalement vouées à ne pas s’installer les grues habillent le paysage autant qu’elles le transforme », 2022

17, 19 : EN CONSTRUCTION « comme témoin d’un rituel ; de flâneries urbaines, et d’un constat ; les grues perpétuellement présentes et paradoxalement vouées à ne pas s’installer les grues habillent le paysage autant qu’elles le transforme », 2022

JB : Vos livres peuvent non seulement être lus, ils peuvent aussi être pris en main, au sens actif du terme, ils peuvent ou doivent s’exposer (dans certains cas ils semblent s’adresser autant à la contemplation plastique qu’à la lecture). Mais un livre numérique n’est pas moins matériel qu’un livre imprimé ou fait main. Est-ce que vous vous sentez tentée par le livre numérique, et si oui comment ? Ou êtes-vous plutôt du côté de ceux et celles qui souhaitent profiter du tournant numérique pour refonder le livre ? Refondation qui est peut-être un retour à certains éléments « classiques » injustement oubliés ou dépassés par l’industrialisation du livre contemporain ? À cet égard, que représentent pour vous les grands maîtres de la typographie moderne (pré-digitale) comme Pierre Faucheux ou Robert Massin ?

JCM : « Irma Boom affirme que concevoir des livres à l’heure d’Internet est salvateur, car le numérique permet de penser le livre en tant qu’objet. » (https://regarderparlafenetre.fr/en/irma-book)

Je ne peux qu’acquiescer et partager cette conception, de l’importance de la matérialité de l’objet et son aspect tactile. Il n’est pas possible d’appréhender les livres que je conçois sans les voir, les manipuler, sentir leur poids et leur texture. Je ne pense pas que cette position s’applique à toutes les publications, à l’image de la maison d’édition Burn∼Août qui propose le PDF de chacune de ses publications en accès libre sur son site: https://editionsburnaout.fr/. Dans ce cas, le livre numérique n’existe pas sans sa version imprimée. Il n’y a pas de substitution d’une forme pour l’autre, mais plutôt une cohabitation avec l’intention démocratique de rendre un contenu le plus accessible.

Au risque de m’éloigner un peu de la question, mais non du sujet, je repense à ce texte écrit il y a quelques années toujours logé sur mon ordinateur. Il s’écrit en questionnant mon rapport au numérique en lien avec ma pratique du livre. Il n’a jamais vu d’autres recoins que le dossier dans lequel il est logé. J’entrevois ici un espace pour le partager.

Le numérique n’est pas une fin en soi. Je ne me complais pas dans le numérique. C’est un intermédiaire, un facilitateur.

Utiliser des outils, peu importe leur nature.

Utiliser ceux adéquats, ceux qui me facilitent la vie

Ne pas nécessairement penser à la trace qu’ils laisseront.

Les percevoir comme des alliés à la création ou simplement au faire.

Des ami·es du quotidien.

Mes pratiques sont empreintes du numérique et fonctionnent à travers eux.

crisco4.unicaen.fr est devenu mon site fétiche.

Ne pas avoir de réveil sans mon GSM. C’est absurde, mais c’est le cas.

Devoir passer par un ordinateur et toutes ses fonctionnalités pour concevoir un livre est une évidence.

Je n’envisage pas que les traces de l’assistance numérique soient visibles sur les livres (ou toute autre chose) que je conçois. Il s’agit juste d’un livre réalisé, les moyens, les astuces me concernent, l’objet n’a pas besoin d’en être garant.

C’est un moyen. De poser des mots, d’y organiser mes idées, de créer des images, de construire une pagination, de créer un cahier et de l’imprimer, de fixer un rendez-vous pour se rencontrer.

Quand on s’est apprivoisé, que nos langages coordonnent nous sommes partenaires.

Le constat est évident, je ne sais pas faire un livre sans ces outils numériques.

J’aime les astuces. Celles qui permettent de détourner. Souvent de moins payer. Pourtant chronophages et fastidieuses, il y une sorte de bricolage, un artisanat de l’intuition qui me parle, qui me plaît. Où tout ne passe pas par la maîtrise et l’aisance du geste, mais vient d’associations spontanées et bigarrées. Dans cet assemblage, les outils numériques ont une place centrale. Ils sont les chaînons qui font le lien. Ils permettent la recherche facile, l’entrée en communication, la récolte, l’organisation, la monstration… ils solutionnent autant qu’ils donnent à découvrir. Mais ils ne sont (jamais?) la finalité.

Ils conditionnent l’étape de transition.

Ils sont l’acheminement vers quelque chose à venir.

Mon clavier est l’extension de mes doigts.

Mon GSM est logé au creux de ma paume.

Mon imprimante est à côté de mon lit.

Ma batterie externe m’assure de conserver ma trace gpx sur les sentiers cyclables.

Mon GPS se supplée à mon sens de l’orientation.

Ma radio ne capte pas ma fréquence fétiche en Belgique, l’application radiophonique s’y substitue.

J’ai des greffes qu’il est difficile de m’ôter.

Il y en a une pourtant, à laquelle je résiste depuis longtemps. Les réseaux sociaux.

Ma dépendance aux outils numériques (que je juge indispensable) me terrifie déjà assez sans avoir envie d’en créer une nouvelle. Générer une subordination à quelque chose qui n’existait pas dans cette ampleur (feu skyblog!) à mon entrée en secondaire, me questionne. Générer un contenu qui a lieu d’exister uniquement dans un univers « impalpable » me dépasse. Cet autre monde bien plus grand que ce qu’il est possible de parcourir à pied, à vélo, à cheval ou même en train (la locomotion aérienne est aujourd’hui grandement discutable) modifie entièrement les perceptions et interactions. Tous ces contenus, ce flux d’informations, où sont-ils stockés ? Quelle est leur matérialité ? Étrangement elle ne s’apparente pas à ce qu’elle propose. Des poupées russes de boîtes qui s’étendent à perte de vue, quelques loupiotes, beaucoup de câbles et connectiques, le tout, loin de nous à température glaciale. Et malgré mon absence sur la toile, je participe à alimenter tout de même ces data-center, par cet usage du numérique qui est devenu inhérent à mes pratiques.

Au-delà de l’aspect écologique. Je suis apeurée par ce que me renvoient les réseaux et son effervescence. Par son immédiateté, sa rapidité, ses apparences, sa séduction, son artifice. M’y confronter me renvoie à mes incapacités, à mes peurs, à cette sensation que les autres existent contrairement à moi. Tapis dans l’ombre. Ou alors qu’il devrait se jouer une autre version de moi-même dans ces espaces. Que je serai dans l’engagement de fabriquer ma propre représentation, la performer et m’épuiser à l’entretenir.

Ne pas y être est un choix. Une résistance éthique autant qu’une protection pour ma santé psychologique.

Et pourtant, le grand dilemme de ce choix survient maintenant, après plusieurs années sous-jacentes. Je n’existe pas sur la toile, mon nom dans la barre de recherche ne donne pas de résultats concluants. Je suis incognito, j’apprécie l’être. Mon travail l’est aussi, c’est plus embêtant.

Entrevoir la possibilité de faire exister ce que je fais à un autre endroit. De donner à voir selon une sensibilité, une esthétique choisie de mon travail et un regard porté sur mes livres. Voir cette démarche comme celle de l’exposition en s’intéressant à la question de la traduction, celle d’un objet qui passe d’un médium à autre, du matériel au numérique. Prendre des décisions, toujours et encore. Faire le choix d’une vitrine qui me permet de diffuser, et par corrélation de continuer à faire ce que j’aime. Envisager cette démarche comme une continuité, au même titre que les étapes successives de la chaîne graphique qui s’achève par celles-ci, de la diffusion et distribution. Le penser comme telle, comme le moment du partage et du rapprochement à l’autre. Choisir un nom de domaine, le penser comme un outil, de même avec l’hébergeur. Bidouiller des langages inconnus pour espérer un rendu qui me correspond. Faire le choix de cet outil numérique comme un facilitateur à faire vivre mes livres au-delà des cercles qu’arrivent à atteindre mes bras. Il sera mon colporteur.

JB : Un terme qui revient souvent dans votre travail est celui de « bibliothèque ». Les types de bibliothèques sont (presque) infinis, tout comme leurs usages. En fait, que signifie ce terme pour vous, et quel rôle joue-t-il dans la production de vos livres ? La bibliothèque est-elle, en tant que thème ou objet le point de départ d’une création ou cherchez-vous également à créer de nouvelles formes de bibliothèque (et d’usages de la bibliothèque) ?

JCM : La bibliothèque ; fil conducteur, lieu de rencontre, espace rassurant et bien d’autres. Elle est présente depuis plusieurs années, comme une rengaine et trouve un premier espace pour se formaliser à travers une rechercher qui s’intitule Qu’est-ce qui se joue dans nos bibliothèques personnelles ? Une ethnographie de l’attachement au livre dans l’espace domestique. Une recherche quelque peu démesurée, parce que définie par un paramètre ordinaire : avoir des livres chez soi. Motivée également par une question sous-jacente « Pourquoi encore faire des livres aujourd’hui ? » Celle-ci m’a incitée à aller à la rencontre d’autres et de leurs bibliothèques. À franchir le pas de leur porte et d’une certaine intimité, pour trouver des brides de réponses et, surtout, du réconfort à les écouter parler de leurs livres, de leurs histoires, ce que cela suscite en elle·ux. Un moyen de me conforter dans cette envie, cette nécessité : celle de faire des livres. Formellement le projet a trouvé une première forme ; un récit entremêlant différentes voix. Mais le projet global ne se clôture pas, les visites de bibliothèques continuent, me surprennent et m’enrichissent.

20 : Connaître une infime partie de toi à travers ta bibliothèque, flyer-invitation à prendre part au projet, 2023

20 : Connaître une infime partie de toi à travers ta bibliothèque, flyer-invitation à prendre part au projet, 2023

Interroger la bibliothèque, en vient à questionner ma propre pratique, celle du livre. Elle s’expose comme toile de fond de tout un environnement, ressourçante, liante. À la fois sujet, support et finalité, la bibliothèque constitue ce fil rouge. Thème récurrent de plusieurs livres et source de leur contenu, elle est autant un prisme d’ouverture pour concevoir des livres à plusieurs.

21 : État de ma bibliothèque « En février 2023, je répertorie les noms figurant dans mes rayons et me questionne sur l’état de ma bibliothèque. L’intention d’un moment devient catalogue, puis collection ; la bibliothèque vit et le désir d’accompagner, d’archiver son évolution se poursuit. » 2025

22 : 19 heures & 59 minutes « À Bruxelles le mois de décembre 2023 a été terriblement sombre. 19 heures & 59 minutes de soleil sur 31 jours. Trouver des alternatives ; se parer de couleurs et chercher de la lumière, de la chaleur à travers les pages des livres de ma bibliothèque. », 2024

23 : Prélude-Postlude, « Des bibliothèques vides, sans contenus, aux structures troubles presque effacées. Que sont-elles ? Catalogue des possibles à venir ou a contrario collection d’images figées des vestiges du passé », 2023

23 : Prélude-Postlude, « Des bibliothèques vides, sans contenus, aux structures troubles presque effacées. Que sont-elles ? Catalogue des possibles à venir ou a contrario collection d’images figées des vestiges du passé », 2023